楠森堂ブログ

神武天皇の兄「三毛入野命」の裔と伝わる河北家

⚽カタールW杯、FIFAが最終順位を発表、日本は『9位確定』。 素晴らしい成績。

そして今大会もW杯解説で大車輪の活躍、前園真聖さん。

前園真聖さんは、アトランタ五輪でブラジルを倒した「マイアミの奇跡」を起こしたチームのエースでキャプテンとして有名ですね。

4年前、

ナントナント…

ここ 楠森堂 に 篠原信一さん(元柔道日本代表・元柔道日本代表監督)とともに、

今なお語り継がれる〝 伝説の御二人 〟が、

🌿在来茶の🍵新茶を求めて 突然ご来訪。

◆ 動画 ◆ 柔道名勝負列伝/ 篠原信一 vs ドゥイエ「幻の一本」【動画】►►Tap! ►►「2000 シドニー五輪 柔道男子 100kg 超級 決勝〝幻の一本〟」

◆ 動画 ◆ 世界に衝撃与えた「マイアミの奇跡」 ⚽ 日本が強豪ブラジルを下した快挙 【動画】►►Tap! ►►「1996 アトランタ五輪〝マイアミの奇跡〟」

▼▼その時の放送シーンご視聴いただけます。

//////////////////////////////////////////////

[ ~YouTube~: 動画 ]

楠森堂・実生 在来茶『ちょっと福岡行ってきました』2018(平成30)

その、

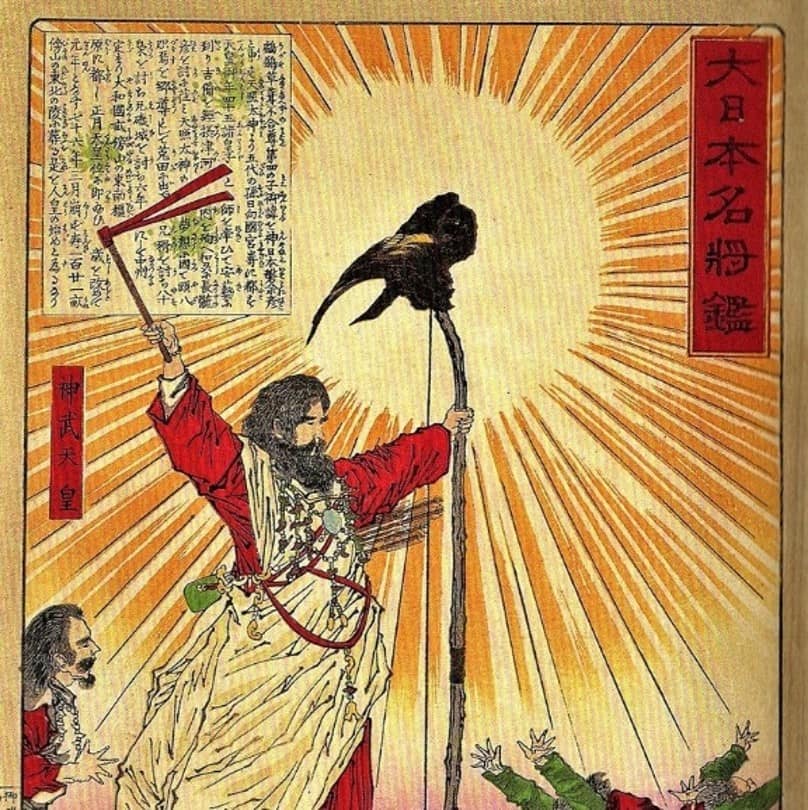

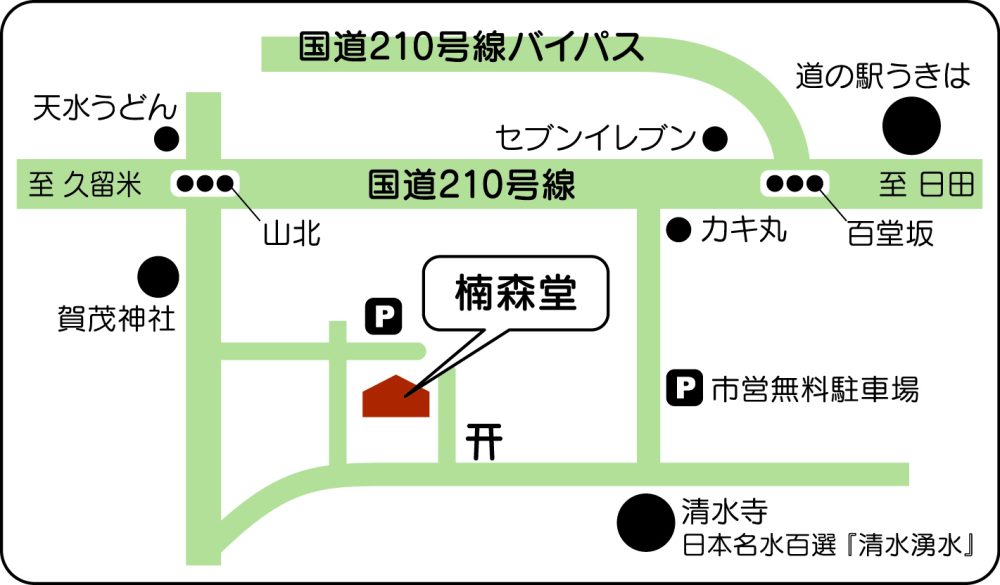

⚽サッカー日本代表のユニフォームの胸にあるエンブレム『八咫烏(やたがらす)』。

実は、ここ「うきは市浮羽町山北」は、

八咫烏 (ヤタガラス) 伝説〝発祥の地〟なのだ。

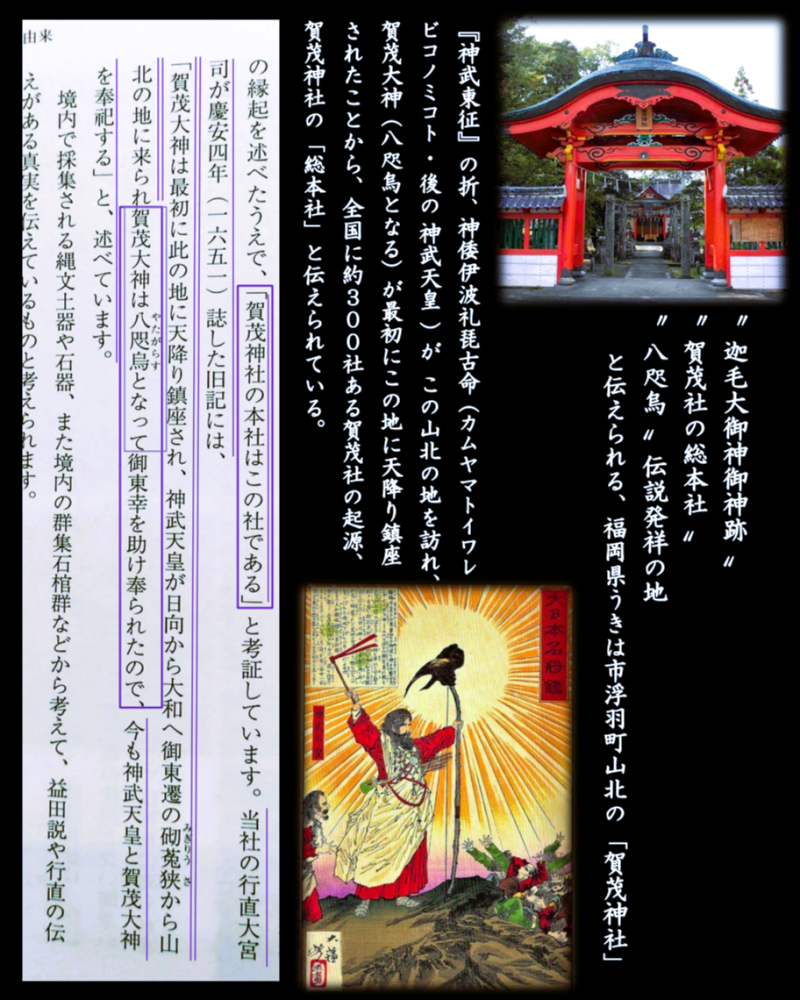

『神武東征』の折、

神倭伊波礼毘古命 ( カムヤマトイワレビコノミコト:後の神武天皇 ) が この地 (山北) を訪れたと伝えられ、

その際 、うきは市浮羽町山北の「賀茂神社」の今あるこの場所、

賀茂大神 ( “八咫烏” と化す ) が 最初にこの地に天降り 鎮座 (初降臨) された場所であるとされることから

奈良・高鴨神社、京都 上賀茂・下鴨神社を含め

この浮羽町山北の賀茂神社が 全国にあるすべての賀茂社の〝起源〟

「総本社」 であると伝わる

― 『 賀茂神社 』 ―

(福岡県うきは市浮羽町山北)

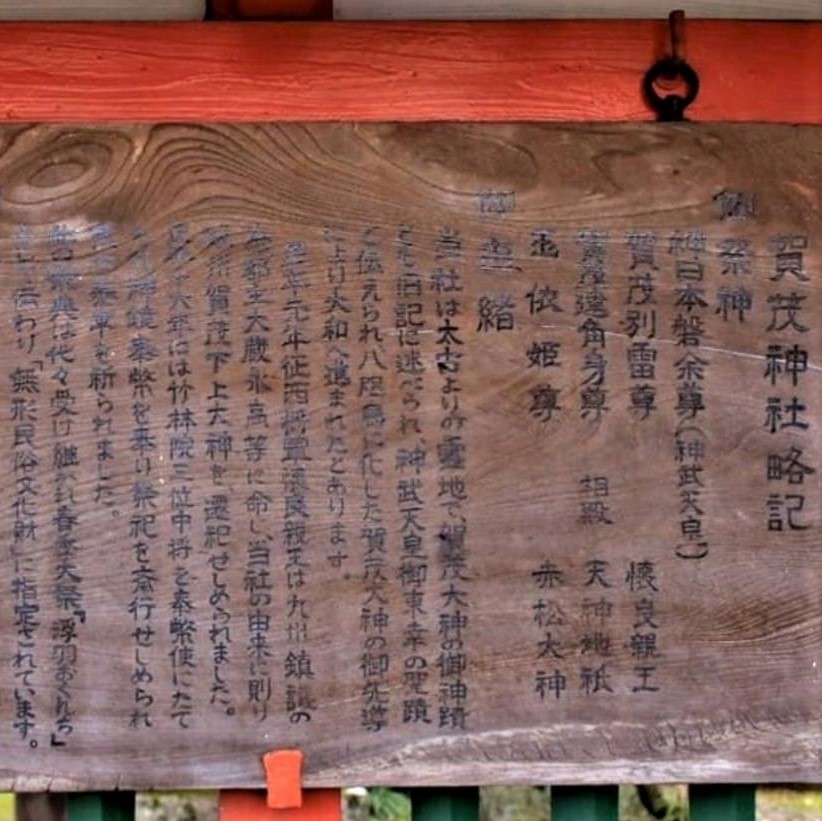

[ 御由緒 ]

当社は 太古よりの 霊地で、

賀茂大神の御神蹟とも旧記に述べられ、

神武天皇 御東幸の聖蹟と伝えられ、

八咫烏に化した賀茂大神の御先導により

大和へ進まれたとあります。

[ 縁起 ]

当社の行直大宮司が慶安4年 (1651年) に誌した旧記には、

『 〝 賀茂大神は最初にこの地に天降り鎮座され 〟神武天皇が日向から大和へ御東遷のみぎり、宇佐 (大分県) から山北へ来られ、〝 賀茂大神は「八咫烏」となって〟御東幸を助け奉られたので、今も神武天皇と賀茂大神を奉祀する 』と述べている。

⦅ 賀茂大神 が初めて地上に降臨した伝承をもつ地 ⦆

〝賀茂大御神御神跡〟

〝賀茂社の総本社〟

神鳥〝 八咫烏 〟伝説発祥の地

と伝えられる、

福岡県うきは市浮羽町山北の「賀茂神社」。

▽ ▽

▽

河北家 · 楠森堂 敷地内にある「三次神社」、

この場所、

「 第12代 景行天皇 」「日本武尊 (ヤマトタケルノミコト・景行天皇の皇子 ) 」「 第14代 仲哀天皇 」

三代続けてこの地を訪れ

神祈を祀られたと伝わる場所。

▽

≪〝景行天皇、日本武尊、仲哀天皇〟3代続けて訪れたと伝わる楠森堂敷地内の古社≫

― 『 三次神社 (うきは市浮羽町山北 / tap ► 楠森堂 · 敷地内 ) 』―

■ 第12代景行天皇が 西国を巡狩された時、この山北の地で霊畤(れいじ/まつりのにわ)を立てられ、楯と矛を奉られて天神地祈を祭り熊襲の静謐 (せいひつ) を祈られ、後に日本武尊、仲哀天皇も、神祈を祀られたことが起源となった。

⇩ ⇩

■ 第12代 景行天皇が 九州視察の折、 この地 (山北) を訪れ 祭場をつくり楯と矛を奉られ 神々をまつり祭儀を斎行、この九州の地が平穏無事であるよう願われました。

その後に、日本武尊、仲哀天皇と 三代続けて次々に この場所 (山北) を訪れ神祈を祀られたので「三次神社」と称するようになりました。

—————————————

—————————————

—————————————

■ 景行天皇28年水沼県主(みぬまのあがたぬし)に勅して「ここに磐境(いわさか)を作り神籬(ひもろぎ)を起こし立てて神祈を鎮祭せしめられた」

⇩ ⇩

■ 景行天皇28年 (西暦97年)、 水沼県主 (みぬまのあがたぬし) に命じ、この場所 (山北※楠森堂·敷地内) に 磐境 (いわさか) を作り 神籬 (ひもろぎ) を起こし諸々の神をまつり この地を鎮めるための祭儀を執り行うよう命じました。

·· ·· ··

※『水沼県主(みぬまのあがたぬし)』とは、筑後国三潴郡一帯を支配していた県主の一つ。

※『磐境 (いわさか)』とは、太古の人々は気象の動きや自然の移ろいに神の存在を感じ、万物に神々が宿ると信じていました。神を祭るための神聖な場所 =「岩石」。

※ 『神籬 (ひもろぎ)』とは、神の依代 (よりしろ)。

—————————————

—————————————

—————————————

[ 由来 ]

境内にあって雨乞いに霊験著しい「三次石」から起こった。

景行天皇、 日本武尊、 仲哀天皇 の御三方が次々に神祈を祭られたので 三次神社 と称す。

景行天皇がこの社にお泊りになったので初め「御次神社」と申したのが「三次神社」と変わった。

—————————————

—————————————

—————————————

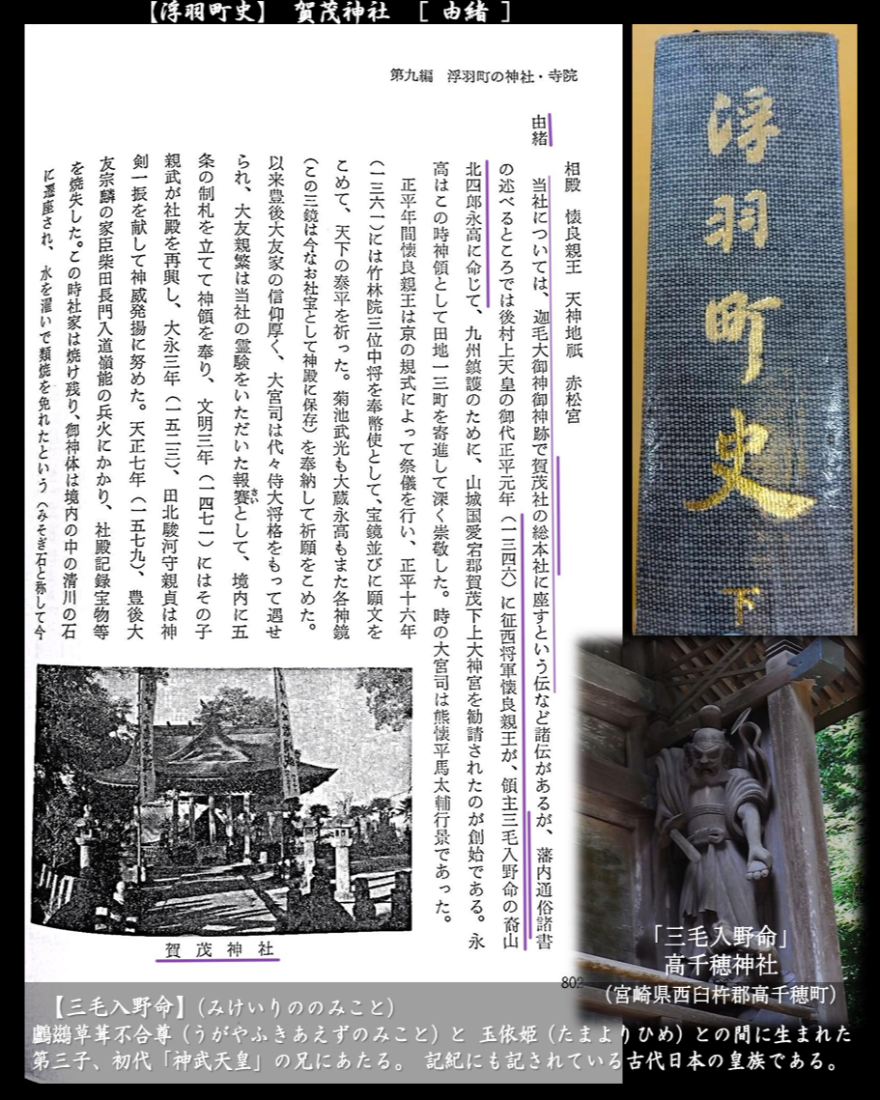

▼ 『浮羽町史』

▽

= 『浮羽町史より』 =

― 賀茂神社 ―

[ 由緒 ]

当社については、

〝 迦毛大御神御神跡で 賀茂社の総本社に座すという伝 〟など諸伝があるが、

藩内通俗諸書の述べるところでは、

後村上天皇の御代正平元年 (1346) に西征将軍「懐良親王」が

〝 領主 · 三毛入野命 の裔「 山北四郎永高 」に命じて 〟、

九州鎮護のために、山城国(京都) 愛宕郡・賀茂下上大神宮 (賀茂神社) を勧請されたのが創始である。

————————————— —————————————

神倭伊波礼琵古命 (カムヤマトイワレビコノミコト:後の 神武天皇) 一行が、日向から大和へ東征する折、 宇佐 (大分県) から山北へ来られ〝 賀茂大神 〟がこの地に天降り 鎮座され 賀茂大神は〝 八咫烏 〟となって〟御東幸を助け奉られたとされることから、ここ 浮羽町山北にある「賀茂神社」は、

奈良・高鴨神社、京都の上賀茂神社・下鴨神社を含め 全国の賀茂社の〝起源〟、「総本社」 であると伝わる。

·· ··

(※ 河北家の先祖と伝えられている「三毛入野命」も東征に加わっていたとされており、この山北の地へ同行していたとも考えられる)

—————————————

—————————————

▽

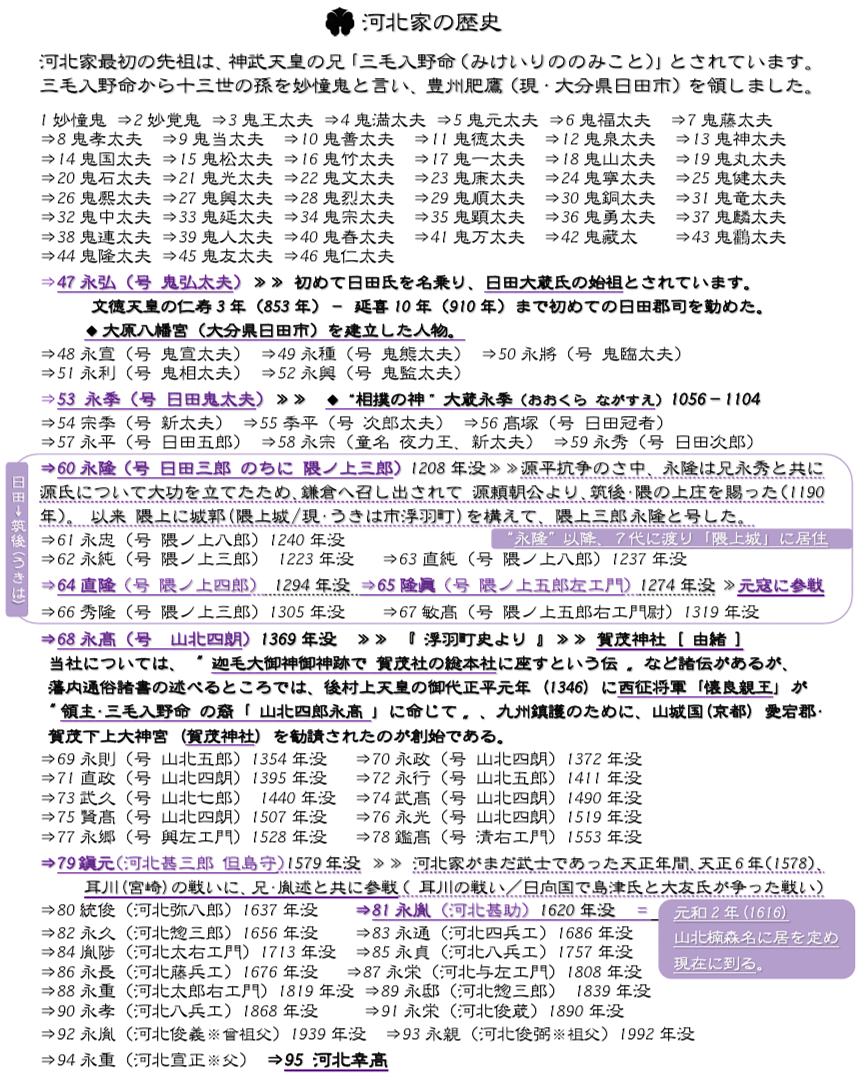

私 (河北幸高) が

楠森河北家の「28代目」と呼ばれる所以。

浮羽町史 にも記述されてあるが、

河北家は、

初代 · 神武天皇 の兄にあたる「三毛入野命 · ミケイリノノミコト 」の子孫と伝わる。

“浮羽町史” 賀茂神社〈由緒〉より‥

► 正平元年 (1346年/南北朝時代)、

征西将軍 懐良親王より命じられ 賀茂神社 (うきは市浮羽町山北) を創建した “領主・三毛入野命の裔”「山北四郎永高」 は、

私から遡ること「27代前」の祖先。

► 山北四郎永高(68代) から数え、私(95代)で「28代目」。

領主 · 三毛入野命 の 裔「山北四郎永高」(68代) から数え、

私 (95代) で「28代目」。

▽

三毛入野命 ( ミケイリノノミコト ) は『106』代前の祖先とされる。

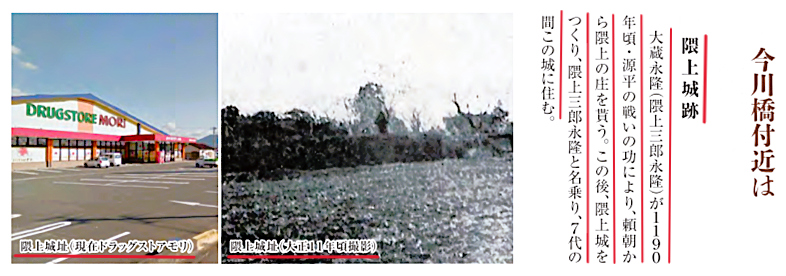

源平抗争のさ中、大蔵永隆 (隈ノ上三郎永隆) は 兄・永秀 と共に 源氏について大功を立てたため、

鎌倉へ召し出されて 源頼朝公より、筑後・隈の上庄を賜った(1190年)。

以来 隈上に城郭 ( 隈上城 / 現・うきは市浮羽町東隈上 ) を構えて、隈ノ上三郎永隆と号した。

·· ··

▶〚 60代 隈ノ上三郎永隆 ~ 67代 隈ノ上五郎右ェ門尉敏髙 =「隈上城」居住 (鎌倉時代) | 95代 河北幸高 〛

——————————————————————

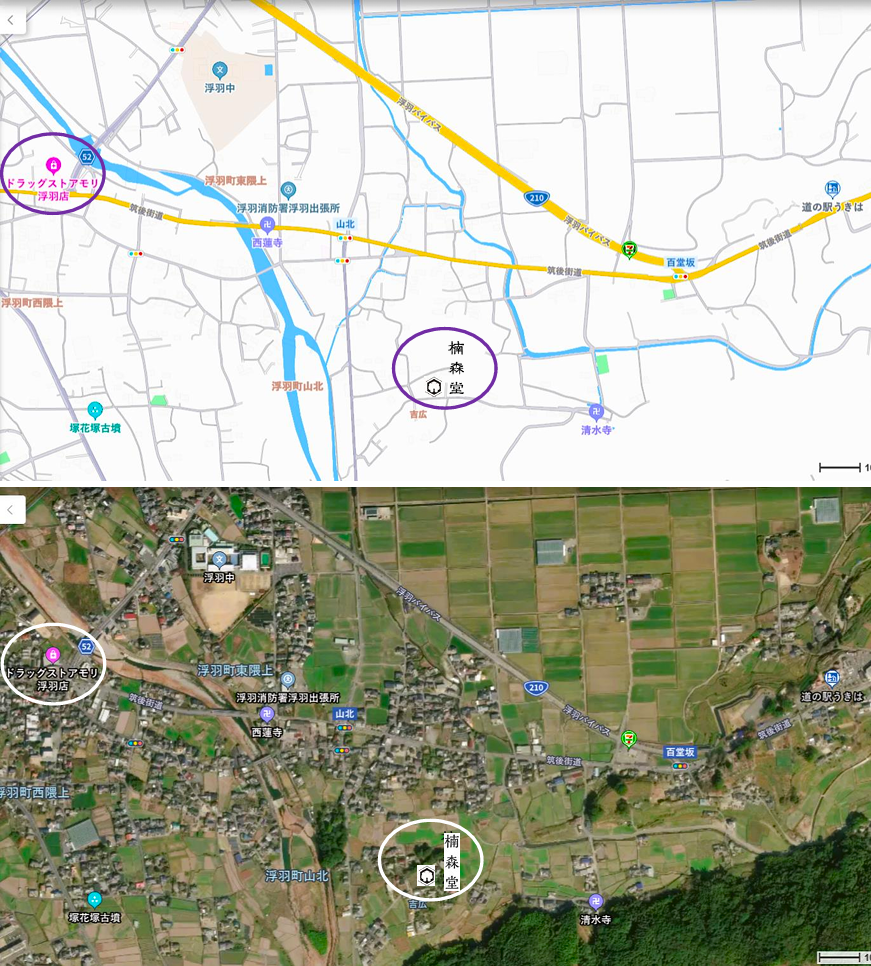

■「隈上城」跡 ■

・現在「ドラッグストアモリ」の場所

( 福岡県うきは市浮羽町東隈上「今川橋」付近 )

——————————————————————

【三毛入野命】( ミケイリノノミコト )

鸕鷀草葺不合尊 ( ウガヤフキアエズノミコト ) と 玉依姫 ( タマヨリヒメ ) との間に生まれた第三子、

初代「神武天皇」の兄にあたる。

記紀にも記されている古代日本の皇族である。

··

··

■ 高千穂神社 ■ ( 宮崎県西臼杵郡高千穂町 )

「三毛入野命」― みけいりののみこと

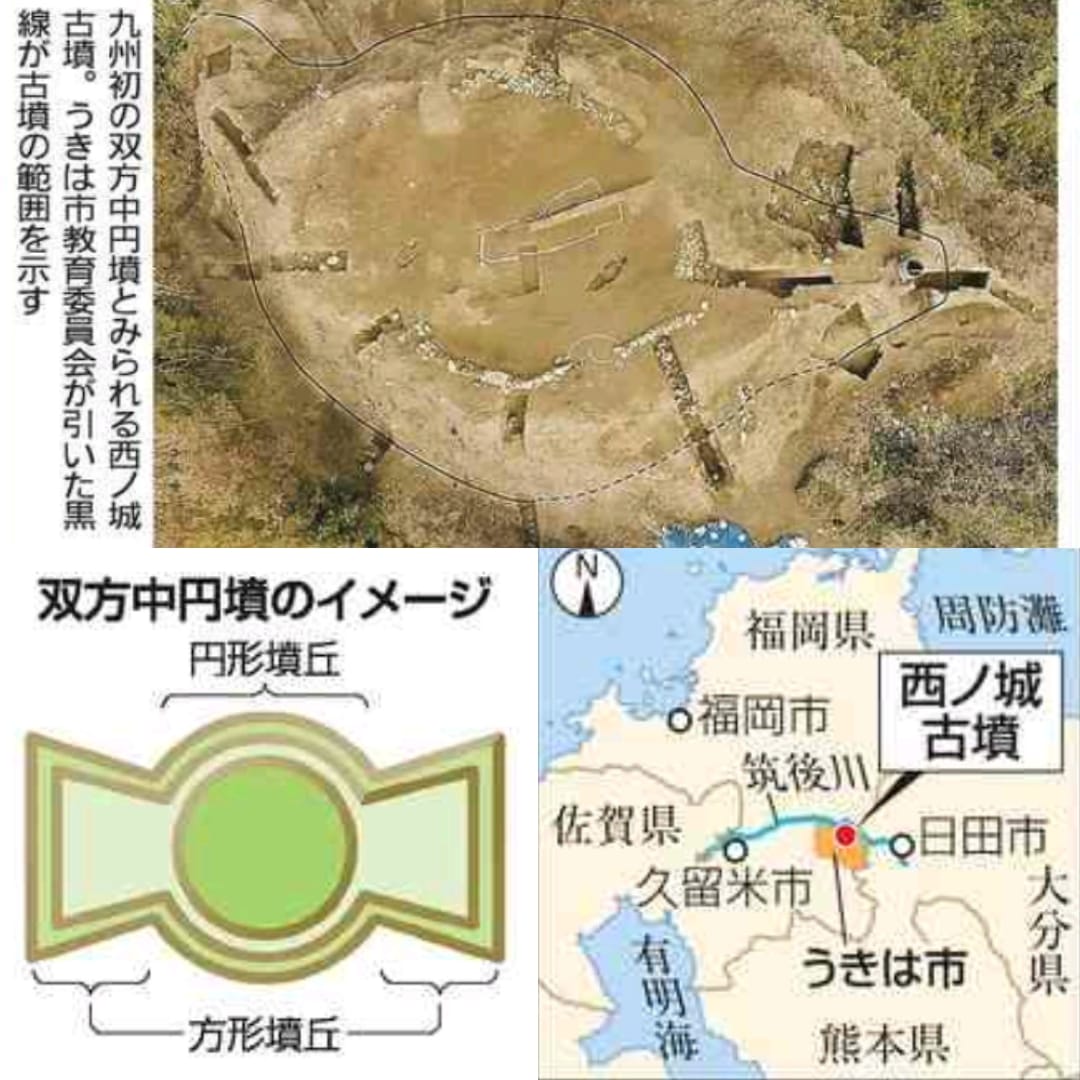

2021年 (令和3年) 、ここ浮羽町 (うきは市) で、

古墳時代前期初頭 (3世紀後半) の築造と推定され、最古級の『双方中円墳 』を九州で初確認。

全国で数例しか確認されておらず、 近畿や山陽の有力勢力と被葬者のつながりが推察され、 当時の中央と地方の関係を知る重要な発見であったことから、

以前から度々話題となっていた「うきは市」は 太古より重要な拠点であったのではないかという説がさらに熱を帯びて語られるようになっている。

さらに、

全国にある国指定「装飾古墳」のうちの〝1割〟が集まる『古墳王国』うきは市。

さらに..

神武天皇一行が 日向から大和へ 御東征の折、 宇佐 (大分県) から この地 (山北) へ来られ、

古事記や日本書記において重要な役割を果たす 天照大神の使いであり 神々の使者として様々な役割を担った 三本足の 伝説の神鳥、この地 (山北) に〝 初降臨 〟された「賀茂大神」が〝 八咫烏 〟と化し、

一行の御東幸を助けられたとの伝えがあり、

その後..

景行天皇が 九州視察の折、 この地 (山北) を訪れ 祭場をつくり祭儀を斎行されたとの伝えがあり、

さらに その後..

日本武尊、仲哀天皇と 三代続けて次々に この場所 (山北) を訪れ神祈を祀られたと伝わるこの地。

以上のようなことから、

この「山北」の地は 太古より神聖な場所.. 重要な霊地であったのではないかとは前々から強く感じているのだが.. このような視点から山北の地の歴史に触れられることは何故かない

そして先日、新事実 発見?

·

❑ ❑ ❑

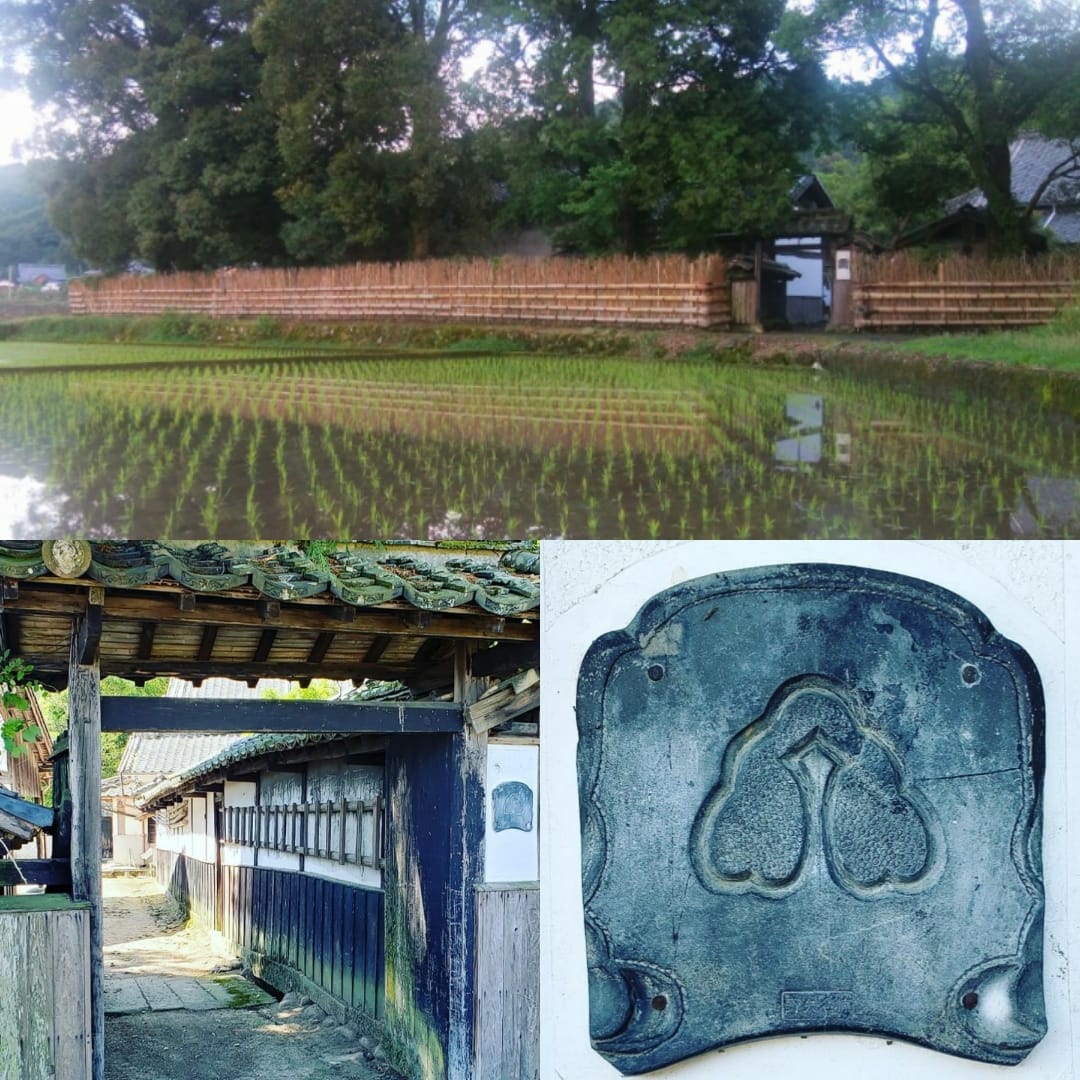

奈良県十津川村の「玉置神社」御神紋/洲浜紋

【 玉置神社 】

「神武東征」の際、熊野から大和に向かう途上で、

八咫烏 (やたがらす) に先導され兵を休めたとされる、 奈良県十津川村に聳える熊野三山の奥の宮、

玉置山に佇む『玉置神社』の神紋が 〝洲浜紋〟 であることを知った。

■ 奈良県十津川村の南端にある「玉置神社」は、世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」を構成するひとつ ■

ちなみに〝洲浜紋〟を調べてみると‥

↓ ↓ ↓

信州の真田氏も六文銭・雁金紋とともに「洲浜紋」を用いた。 これは海野氏一族が信仰した白鳥神社の神紋から きたものである。

また、

九州の武士 大蔵氏流、日田氏の一族が用いた「鬼洲浜紋」と称される独自な意匠の洲浜紋がある。

【 ⇧⇧〝 ※ 日田大蔵氏「鬼洲浜紋」は、河北家 家紋のこと〟 ⇧⇧ 】

いま、洲浜紋を用いられる家の場合、

関東出身ならば 「小田氏族」、

紀州・大和出身ならば 「玉置氏族」、

九州出身ならば 「日田氏族」(※河北家) 、

とおおよその見当がつけられそうだ。

‥との記述も。

❑ ❑ ❑

福岡県大川市の「風浪宮」御神紋/洲浜紋

【 風浪宮 】

久留米市の高良大社や水天宮とともに「筑後三社」の一社に数えられ、

約1800年前に創建されたと伝えられている神功皇后ゆかりの神社「風浪宮」。

海神少童命(ワタツミノミコト)を祀る当宮。

「洲浜紋」‥

やはりこの 洲浜紋 は 古代皇族 (海神) と何かしら繋がりがあるように感じる

❑ ❑ ❑

楠森 河北家、

「玉置神社」、「風浪宮」の御神紋とは 形状がやや異なるが

ここ楠森堂敷地内でも〝洲浜紋〟 をいろいろな場所で目にすることができる。

·

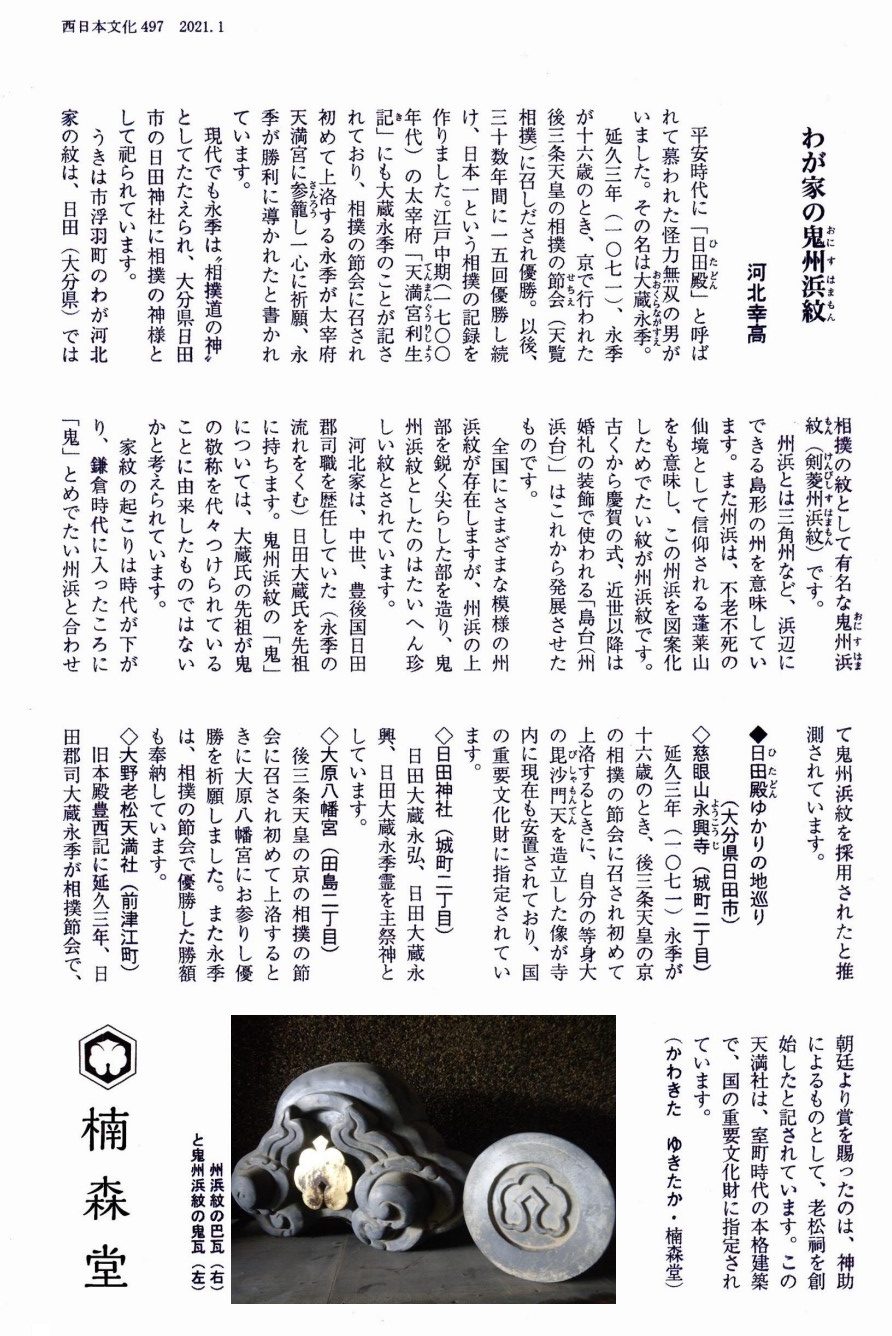

私達、河北家の家紋は「鬼洲浜紋(おにすはまもん)」又「相撲取り紋」とも呼ばれ、

この紋は 平安時代、 京の天覧相撲での〝大蔵永季 (42代前の河北家祖先) 〟の強さに大変感心された〝 後三条天皇 ( 1034 – 1073 第71代天皇 ) 〟から賜ったもの。

·

「神武東征」とも実は関わりがあるのかもしれない。

‥単なる偶然か。

▼ 洲浜紋 /「楠森堂」敷地内(うきは市浮羽町山北)▼

江戸中期に書かれた太宰府の『天満宮利生記』にも大蔵永季のことが記されています。

相撲の節会に召され上洛する永季は、

朝倉郡三奈木の川で大根を洗う少女に会い、その導きで太宰府天満宮に参籠、一心に祈願をしました。

相撲の節会で出雲国の小冠者という小柄ながら大力の者と対戦の時、また少女が現れ、天神様の御告げ通りにするよう指示、永季を勝利に導いたと書かれています。

——————————————————————————

✜ 楠森堂 Blog ✜

〝力士が相撲を取る姿を模した河北家の家紋 『相撲取り紋』。

相撲の神様「日田どん」こと 大蔵永季 (ながすえ) は 42代前の河北家の祖先〟

⇩ ⇩ [tap] ⇩ ⇩

kusumoridou.com/blog/相撲の神様/大蔵永季

——————————————————————————

【 大原八幡宮 | 大分県日田市 】

大原八幡宮 (おおはらはちまんぐう) は 1200年以上続く古社、大分県日田市田島に鎮座する由緒ある神社である。

日田市内最大の神社で、通称「大原神社」と呼ばれ親しまれている。

871年 (貞観13年)、当時日田郡司であった日田大蔵氏の始祖、大蔵永弘 (おおくらながひろ) によって元宮のある地に社殿が建立された。

❖ 日田大蔵氏の始祖「大蔵永弘」は、遡ること48代前の河北家の祖先である。

▶〚 47代 大蔵永弘 | 95代 河北幸高 〛

ちなみに、

·

❑ ❑ ❑

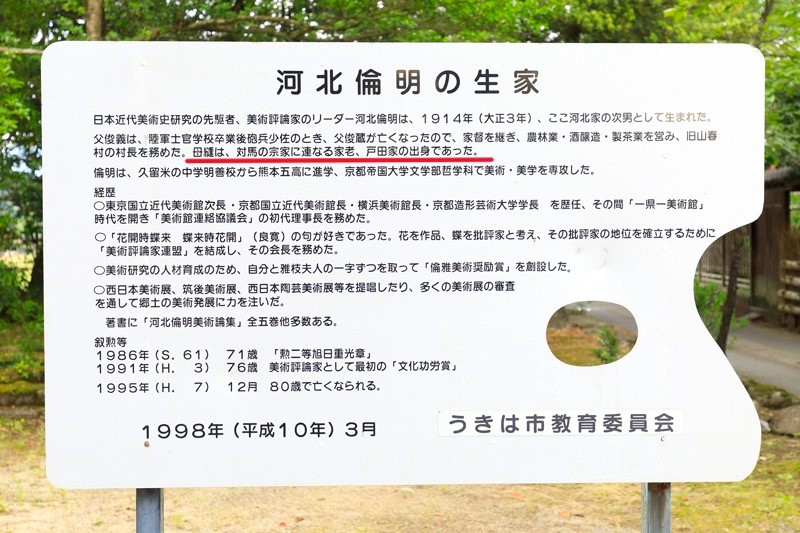

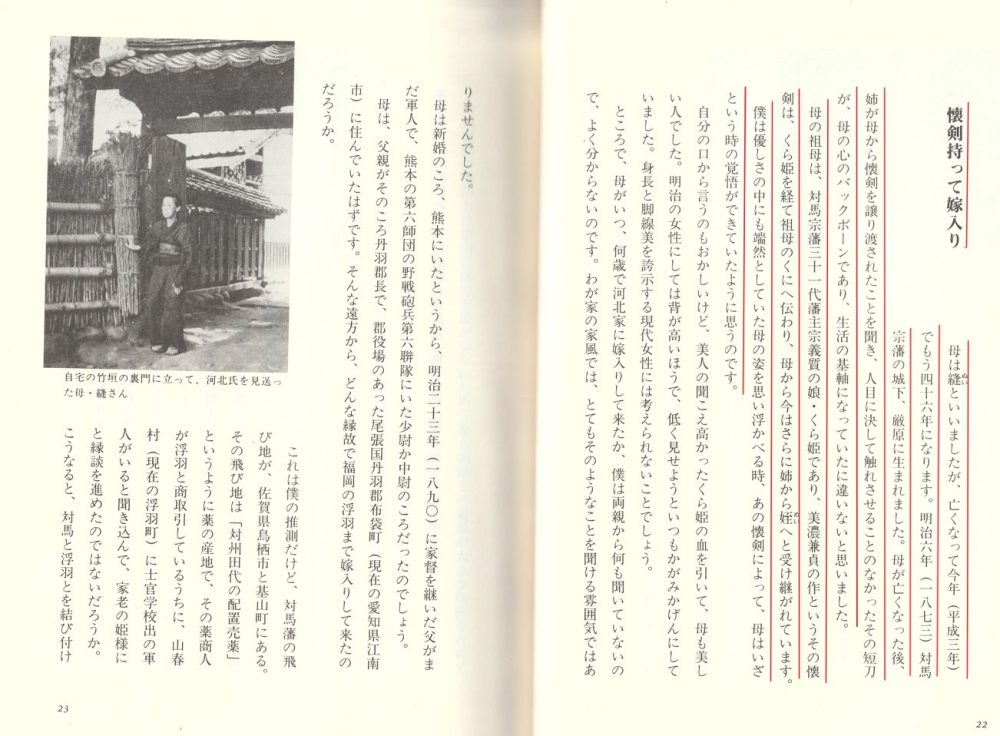

私 (河北幸高) の曾祖母「縫」の“祖母”は、

対馬藩主・宗家の 姫。

対馬府中藩 <宗家31代当主> 13代藩主・宗 義質 の娘「 くら姫 」。

·

古くは中国の史書である「魏志倭人伝」そして日本の「古事記」や「日本書紀」、「万葉集」などにも登場し、 朝鮮半島や中国などの大陸との交流の軌跡が今も残る 古代より国境の島として重要な役割を担ってきた対馬。

·

鎌倉時代から明治時代まで 約600年にわたってその対馬国の領主を務め、

日本と朝鮮との外交・貿易に重要な役割を果たした対馬藩主・宗家の血も引く 楠森河北家。

·

·

対馬市にある「 和多都美神社(わたづみじんじゃ)」。

「古事記」「日本書紀」、

〝記紀〟で伝えられている有名な日本神話のひとつ「海幸彦(うみさちひこ)」と「山幸彦(やまさちひこ)」の物語 ‥

神武天皇(初代天皇)の祖父「山幸彦」として知られる「彦火火出見尊(ひこほほでみのみこと)」と「豊玉姫命(とよたまひめのみこと)」を祀る海宮で、

古くから 〝龍宮伝説〟 が残ることでも有名。

·

いろいろ何か‥私たち河北家の歴史と

不思議な繋がりを感じるのだ

——————————————————————————

❖ あり得ないタイミング‥ あり得ない出来事 ‥

〝女優 鶴田真由さんにお声がけいただき、

「 海幸山幸 ~ 祈りと恵みの風景 ~ 」展 へ〟 〔二人で〕

【 太宰府・九州国立博物館 】

⇩ [tap] ⇩

https://note.com/mayutsuruta/花と朗読制作記/

——————————————————————————

▶ < 楠森堂 >国登録有形文化財「楠森 河北家住宅」 : ( 福岡県うきは市浮羽町山北 )

↑ ↑ ( 曾祖母「縫」の“祖母”は、対馬府中藩 <宗家31代当主> 13代藩主・宗 義質 の娘「 くら姫 」) ↓ ↓

<西日本新聞社>『 河北倫明 聞書 ― 美心游歴 (びしんゆうれき) 』より

※ 西日本新聞 朝刊・長期連載「聞き書きシリーズ」書籍化

■ 平成4年 (1992年) / 河北倫明 (著)・山本康雄 (著)

——————————————————————————

✜ 楠森堂 Blog ✜

鶴田真由さんが綴る「note」| 花と朗読 制作記

⇩ ⇩ [tap] ⇩ ⇩

kusumoridou.com/blog/花と朗読制作記/note

——————————————————————————

.

.

//////////////////////////////////////////////

[ ~YouTube~: 放送動画 ]

⋄楠森河北家 先祖物語⋄ JNN九州沖縄ドキュメント『ムーブ・move』

/2015年 (平成27) 放送

〔 Tap 〕

∇ ∇ ∇

https://kusumoridou.com/about/producer/

∞

【うきは市公式】

Y.K

//////////////////////////////////////////////

平成24 | 2012.03

✜ 楠森堂 Blog ✜

◈ 国内に現存する茶業産業遺産最古の建造物/大正期築「旧楠森製茶場」。倒壊の懸念も…

⇩ ⇩ [tap] ⇩ ⇩

kusumoridou.com/blog/旧楠森製茶場/茶業産業遺産最古の建造物/

平成24 | 2012.09

✜ 楠森堂 Blog ✜

◈ 筑前町・多田家住宅」国登録有形文化財に指定|うきはん茶ラベル誕生秘話

⇩ ⇩ [Tap] ⇩ ⇩

kusumoridou.com/blog/国登録有形文化財に指定/うきはん茶/ラベル誕生秘話/

平成26 | 2014.02

✜ 楠森堂 Blog ✜

◈ <LIXIL出版>『食と建築土木~たべものをつくる“建築土木 (しかけ)”』/ 本が出版されます! 河北家の「壁結」・在来茶栽培の取り組みの紹介も…

⇩ ⇩ [Tap] ⇩ ⇩

kusumoridou.com/blog/LIXIL出版/食とたべものをつくる“建築土木(しかけ)/

平成26 |2014.09

✜ 楠森堂 Blog ✜

◈ 今日は「満月」という事で「三日月山」の話。

⇩ ⇩ [tap] ⇩ ⇩

kusumoridou.com/blog/三日月山伝説/平安時代/河北家先祖の墓/相撲の神/

平成26 |2014.10

✜ 楠森堂 Blog ✜

◈ 国重文「兜跋毘沙門天立像」を寄進した人物は36代前の祖先

⇩ ⇩ [Tap] ⇩ ⇩

kusumoridou.com/blog/国重文/兜跋毘沙門天立像/寄進人物/河北家/祖先/

平成26 |2014.11

✜ 楠森堂 Blog ✜

◈【火山灰は風化して天然の肥料となる】楠森堂在来茶園は9万年前の阿蘇の火砕流が堆積した火山灰の酸性土壌。

⇩ ⇩ [tap] ⇩ ⇩

kusumoridou.com/blog/在来茶園土壌/9万年前火砕流/阿蘇の火山灰土/

平成27 |2015.06

✜ 楠森堂 Blog ✜

◈ うきはの素晴らしさを海外に発信♪

⇩ ⇩ [tap] ⇩ ⇩

kusumoridou.com/blog/うきはの素晴らしさを海外に発信/

平成27 |2015.09

✜ 楠森堂 Blog ✜

◈ 3年に1度の貴重な体験!?うきはの歴史的土木遺構「袋野隧道」探検

⇩ ⇩ [Tap] ⇩ ⇩

kusumoridou.com/blog/うきは歴史的土木遺構/袋野隧道/

平成28 |2016.01

✜ 楠森堂 Blog ✜

◈ 42代前 (平安時代) の河北家の祖先、相撲の神様 “ 日田どん (大蔵永季) ”

⇩ ⇩ [tap] ⇩ ⇩

kusumoridou.com/blog/相撲の神様/大蔵永季

平成28 |2016.06

✜ 楠森堂 Blog ✜

◈「うきはの栞|山北のお茶と楠森河北家」 発行記念トークイベント

⇩ ⇩ [tap] ⇩ ⇩

kusumoridou.com/blog/うきはの栞/発行記念トークイベント/

平成28 |2016.07

✜ 楠森堂 Blog ✜

◈ 美術評論家・河北倫明の生家として知られる楠森堂。洋画家「青木繁」「坂本繁二郎」を世に送り出した 日本近代美術史研究の先駆者

⇩ ⇩ [tap] ⇩ ⇩

kusumoridou.com/blog/日本近代美術史研究の先駆者/河北倫明/

平成28 |2016.07

✜ 楠森堂 Blog ✜

◈ 復活に取り組み6年!校庭茶園再生〝奮闘記〟(うきは市立山春小学校)

⇩ ⇩ [tap] ⇩ ⇩

kusumoridou.com/blog/校庭茶園再生/奮闘記/

平成28 |2016.07

✜ 楠森堂 Blog ✜

◈ 在来茶復興に取り組んで10年。その取り組みをこのように注目して頂けるとは… 継続は力なり!!

⇩ ⇩ [tap] ⇩ ⇩

kusumoridou.com/blog/在来茶復興に取り組んで10年/継続は力なり/

平成28 |2016.08

✜ 楠森堂 Blog ✜

◈ 取材期間4年!河北家ドキュメンタリー番組 『千二百年! 先祖物語』が全国放送決定

⇩ ⇩ [tap] ⇩ ⇩

kusumoridou.com/blog/河北家ドキュメンタリー番組/全国放送/

平成29 |2017.03

✜ 楠森堂 Blog ✜

◈ 地域に元気な子供たちがいなければ地域の未来はない! ということで今年も開催、卒業直前サプライズ企画 『地域の魅力を五感で満喫!ミステリーツアー』! (うきは市立山春小学校)

⇩ ⇩ [tap] ⇩ ⇩

kusumoridou.com/blog/地域に元気な子供たちがいなければ地域の未来はない/

平成29 |2017.05

✜ 楠森堂 Blog ✜

◈ 子ども達がお茶の栽培から販売まで。“6次産業化!?”…様々な効果が♪ (うきは市立山春小学校)

⇩ ⇩ [tap] ⇩ ⇩

kusumoridou.com/blog/子ども達がお茶の栽培から販売まで/6次産業化/

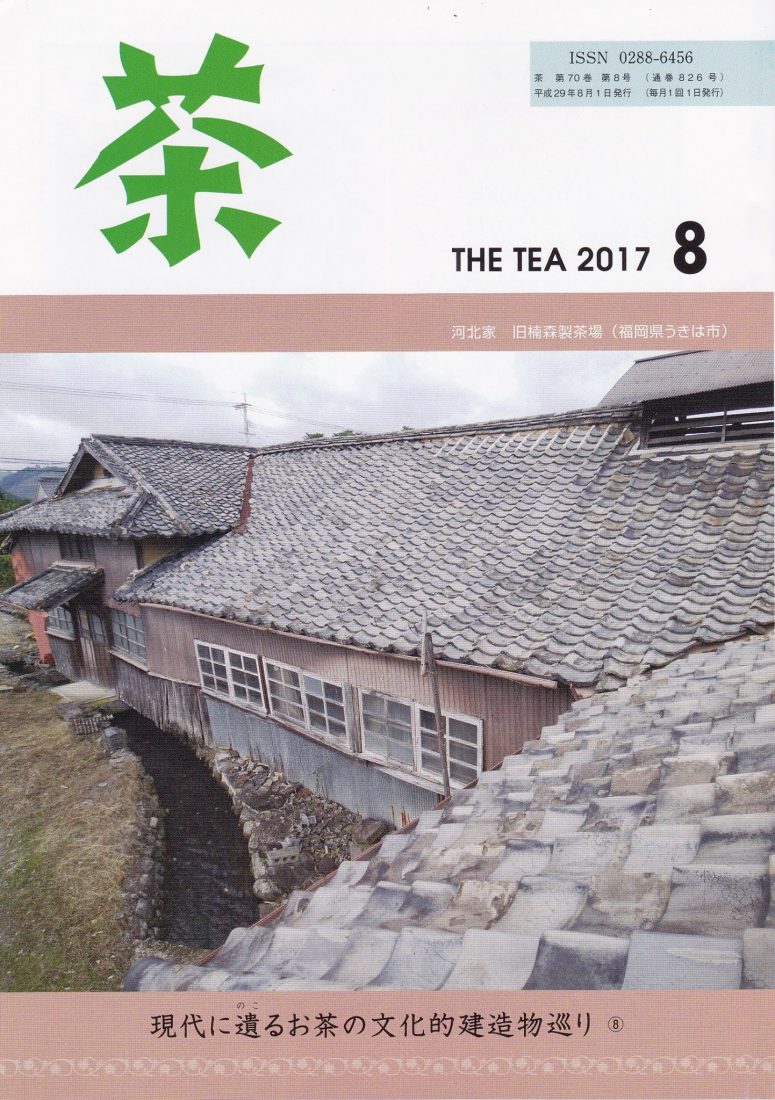

平成29 |2017.08

✜ 楠森堂 Blog ✜

◈ 茶の業界誌の表紙に大正期築 旧楠森製茶場が紹介されました

⇩ ⇩ [tap] ⇩ ⇩

kusumoridou.com/blog/茶の業界誌の表紙/旧楠森製茶場/

平成30 |2018.04

✜ 楠森堂 Blog ✜

◈ 学校茶園 (うきは市立山春小学校)

⇩ ⇩ [tap] ⇩ ⇩

kusumoridou.com/blog/学校茶園/

平成30 |2018.05

✜ 楠森堂 Blog ✜

◈ 突然訪問ロケ。まさかこの家に!?

⇩ ⇩ [tap] ⇩ ⇩

kusumoridou.com/blog/突然訪問ロケ/

平成30 |2018.05

✜ 楠森堂 Blog ✜ 2022.5

◈ 楠森堂で「新茶と雅楽を楽しむ会」開催。

⇩ ⇩ [Tap] ⇩ ⇩

kusumoridou.com/blog/楠森堂で新茶と雅楽を楽しむ会開催/

平成30 |2018.07

✜ 楠森堂 Blog ✜

◈ 西日本豪雨。室町時代に造られた井手(用水路)の土砂撤去作業

⇩ ⇩ [tap] ⇩ ⇩

kusumoridou.com/blog/西日本豪雨/室町時代建設井手/土砂撤去作業/

平成30 |2018.07

✜ 楠森堂 Blog ✜

◈ JR久大本線1年ぶりに全面復旧。「久大本線ぜんぶつながるプロジェクト」に参加

⇩ ⇩ [tap] ⇩ ⇩

kusumoridou.com/blog/JR久大本線/全面復旧/

令和元年|2019.05

✜ 楠森堂 Blog ✜

◈ お取引いただいて今年で5年目…ニューヨークの日本茶専門店

⇩ ⇩ [tap] ⇩ ⇩

kusumoridou.com/blog/取引5年目/NY日本茶専門店/

令和元年|2019.06

✜ 楠森堂 Blog ✜

◈ 世界16ヵ国で発売される茶専門誌に、楠森堂が…

⇩ ⇩ [tap] ⇩ ⇩

kusumoridou.com/blog/海外で発売の茶専門誌/楠森堂/在来茶/

令和元年|2019.07

✜ 楠森堂 Blog ✜

◈ 道路整備計画.. なぜ..? 今..? 800年、歴史ある清水湧水

⇩ ⇩ [tap] ⇩ ⇩

kusumoridou.com/blog/道路整備計画.. なぜ..? 今..? 800年、歴史ある清水湧水/

令和元年|2019.11

✜ 楠森堂 Blog ✜

◈「第九回 楠森堂 秋の蔵開き」 今年の開催日は、

⇩ ⇩ [tap] ⇩ ⇩

kusumoridou.com/blog/楠森堂/秋の蔵開き/

令和元年|2019.12

✜ 楠森堂 Blog ✜

◈ OpenMUJI(キャナルシティ博多)にて開催。うきはテロワール〝うきはの魅力とモノヅクリ〟/ ~楠森堂~

⇩ ⇩ [tap] ⇩ ⇩

kusumoridou.com/blog/OpenMUJIキャナルシティ博多/うきはテロワール/

令和 2 |2020.01

✜ 楠森堂 Blog ✜

◈ 三百年以上続く河北家「祖先祭」に〝スペシャルゲスト〟お二人

⇩ ⇩ [tap] ⇩ ⇩

kusumoridou.com/blog/河北家祖先祭/令和ゆかりの地/太宰府の奇跡/

令和 2 |2020.01

✜ 楠森堂 Blog ✜

◈ 仏ワイン生産者が、楠森堂&在来茶園を視察

⇩ ⇩ [tap] ⇩ ⇩

kusumoridou.com/blog/仏ワイン生産者/在来茶園視察/

令和 2 |2020.01

✜ 楠森堂 Blog ✜

◈ 伝統をつなぐ。手漉き和紙箱。

⇩ ⇩ [tap] ⇩ ⇩

kusumoridou.com/blog/伝統をつなぐ/手漉和紙箱/

令和 2 |2020.03

✜ 楠森堂 Blog ✜

◈〝 地域発信 農家に学べ 〟 ~ 観光専門学校生が農家と交流 ~

⇩ ⇩ [tap] ⇩ ⇩

kusumoridou.com/blog/地域発信/農家に学べ/観光専門学校生/農家と交流/

令和 2 |2020.05

✜ 楠森堂 Blog ✜

◈ ピンチをチャンスに!!

⇩ ⇩ [tap] ⇩ ⇩

kusumoridou.com/blog/ピンチをチャンスに/

令和 2 |2020.06

✜ 楠森堂 Blog ✜

◈ お茶畑からのテレビ生中継‥何とかやり終えました(^^;

⇩ ⇩ [tap] ⇩ ⇩

kusumoridou.com/blog/お茶畑からのテレビ生中継/

令和 2 |2020.06

✜ 楠森堂 Blog ✜

◈ 老舗和菓子店コラボ・在来挽茶入り葛ようかん「緑風」と在来茶商品のセットをご用意致しました。贈り物にいかがですか(^^♪

⇩ ⇩ [tap] ⇩ ⇩

kusumoridou.com/blog/老舗和菓子店コラボ/在来挽茶入り葛ようかん/

令和 2 |2020.08

✜ 楠森堂 Blog ✜

◈ 佐賀・唐津 七山「紙漉思考室」の 手漉和紙ギフトボックス

⇩ ⇩ [tap] ⇩ ⇩

kusumoridou.com/blog/佐賀唐津七山/紙漉思考室/手漉和紙ギフトボックス/

令和 2 |2020.08

✜ 楠森堂 Blog ✜

◈ 未明の台風9号による被害… 竹垣の修復作業…

⇩ ⇩ [tap] ⇩ ⇩

kusumoridou.com/blog/台風被害/竹垣の修復作業/

令和 2 |2020.09

✜ 楠森堂 Blog ✜

◈ 星野焼 源太窯‥〝雫茶〟を愉しむ茶器

⇩ ⇩ [tap] ⇩ ⇩

kusumoridou.com/blog/星野焼/源太窯/雫茶/茶器/

令和 2 |2020.09

✜ 楠森堂 Blog ✜

◈ 湯呑み〝金継ぎ〟修理に、八女 星野村の「源太窯」へ

⇩ ⇩ [tap] ⇩ ⇩

kusumoridou.com/blog/金継ぎ/星野源太窯へ/

令和 2 |2020.09

✜ 楠森堂 Blog ✜

◈ 福岡の某テレビ局より取材依頼が‥

⇩ ⇩ [tap] ⇩ ⇩

kusumoridou.com/blog/楠森堂/ブランド名/由来/

令和 2 |2020.09

✜ 楠森堂 Blog ✜

◈ 日本料理の名店。ソフトドリンクメニューに〝在来茶〟‥

⇩ ⇩ [tap] ⇩ ⇩

kusumoridou.com/blog/ミシュラン店/drinkmenu/楠森堂在来茶/

令和 2 |2020.10

✜ 楠森堂 Blog ✜

◈ 小学生時代、鉄っちゃんでした!(うきは+山春保育所+ななつ星)

⇩ ⇩ [tap] ⇩ ⇩

kusumoridou.com/blog/小学生時代/鉄っちゃんでした/

令和 2 |2020.10

✜ 楠森堂 Blog ✜

◈ まさかの〝文春〟に掲載…「特集・在来種に魅せられて‥」

⇩ ⇩ [tap] ⇩ ⇩

kusumoridou.com/blog/まさかの文春砲/特集掲載/在来種に魅せられて/

令和 2 |2020.11

✜ 楠森堂 Blog ✜

◈ 河北家のドキュメンタリー番組「千二百年!先祖物語」

⇩ ⇩ [tap] ⇩ ⇩

kusumoridou.com/blog/河北家ドキュメンタリー番組/千二百年/先祖物語/

令和 3 |2021.03

✜ 楠森堂 Blog ✜

◈ TVQ『 きらり九州 ✨めぐり逢い』 〝最終回 1時間スペシャル〟

⇩ ⇩ [tap] ⇩ ⇩

kusumoridou.com/blog/民放長寿番組/最終回ロケ地/うきは楠森堂/

令和 3 |2021.09

✜ 楠森堂 Blog ✜

◈【Honda Cars Presents『夢・クルーズ』#楠森堂】 / TVQ

⇩ ⇩ [tap] ⇩ ⇩

kusumoridou.com/blog/Honda Cars Presents/番組ロケ地/楠森堂/

令和 3 |2021.12

✜ 楠森堂 Blog ✜

◈ 鶴田真由さんが綴る「note」| 花と朗読 制作記

⇩ ⇩ [tap] ⇩ ⇩

kusumoridou.com/blog/鶴田真由/note/花と朗読制作記/

令和 4 |2022.05

✜ 楠森堂 Blog ✜

◈ 太宰府・梅ケ枝餅『やす武本店』さんの 商品撮影場所として「楠森堂・新座敷」ご利用いただきました。

⇩ ⇩ [tap] ⇩ ⇩

kusumoridou.com/blog/太宰府/梅ケ枝餅店/商品撮影場所/楠森堂/

令和 4 |2022.09

✜ 楠森堂 Blog ✜

◈ 台風14号で竹垣倒壊‥応急修復が完了。作業にご協力くださいました皆さまに.. ただただ感謝

⇩ ⇩ [tap] ⇩ ⇩

kusumoridou.com/blog/竹垣倒壊/応急修復完了/ご協力にただただ感謝/

令和 4 |2022.11

✜ 楠森堂 Blog ✜

◈ 楠森堂・新座敷 が 期間限定で〝🍸BAR〟に?!

⇩ ⇩ [tap] ⇩ ⇩

kusumoridou.com/blog/楠森堂新座敷/期間限定/BARに/

令和 4 |2022.12

✜ 楠森堂 Blog ✜

◈ 国際色豊かな 楠森堂 が戻ってきました!

⇩ ⇩ [tap] ⇩ ⇩

kusumoridou.com/blog/国際色豊か/楠森堂/

令和 4 |2022.12

✜ 楠森堂 Blog ✜

◈ 神武天皇の兄「三毛入野命」の裔と伝わる河北家

⇩ ⇩ [tap] ⇩ ⇩

kusumoridou.com/blog/古代皇族/末裔伝説/楠森河北家/

令和 5 |2023.02

✜ 楠森堂 Blog ✜

◈ アートディレクター 河北秀也さん と「iichiko」

⇩ ⇩ [tap] ⇩ ⇩

kusumoridou.com/blog/iichikoデザイン/アートディレクター河北秀也氏/

令和 5 |2023.05

✜ 楠森堂 Blog ✜

◈〝日本茶の世界で今注目すべきお茶〟特集 TOP・メイン記事にて 在来茶再興の取り組み、ご紹介いただきました。/ 雑誌『 Hanako 』

⇩ ⇩ [tap] ⇩ ⇩

kusumoridou.com/blog/日本茶の世界/注目すべきお茶/特集TOPメイン記事/在来茶紹介/

令和 5 |2023.11

✜ 楠森堂 Blog ✜

◈“在来茶再興”の取り組みが紹介された 某季刊誌・連載が書籍化/全国の書店にて発売

⇩ ⇩ [tap] ⇩ ⇩

kusumoridou.com/blog/在来茶再興取り組み紹介/某季刊誌連載書籍化/発売開始/

令和 6 |2024.02

✜ 楠森堂 Blog ✜

◈ 筑後の発展を支えた鉄道『筑後軌道 』

⇩ ⇩ [tap] ⇩ ⇩

kusumoridou.com/blog/地域の発展支えた遺構/また一つ消える/

令和 6 |2024.02

✜ 楠森堂 Blog ✜

◈ 我が子が幼稚園に通ったのがきっかけで、長年(20年前~)ず~っと在来茶をご利用いただいてます♪

⇩ ⇩ [tap] ⇩ ⇩

kusumoridou.com/blog/市内幼稚園/飲用うがい用に在来茶/20年目/

令和 6 |2024.04

✜ 楠森堂 Blog ✜

◈ 極上お茶時間のための【日本茶7選】.. 楠森堂 実生在来茶!

⇩ ⇩ [tap] ⇩ ⇩

kusumoridou.com/blog/日本茶7選/楠森堂在来茶/

令和 6 |2024.10

✜ 楠森堂 Blog ✜

◈ お茶(在来茶)農家ですが‥ 美味しいお米も作ってます。四季折々田園風景80shot

⇩ ⇩ [tap] ⇩ ⇩

kusumoridou.com/blog/四季折々/楠森堂/田園風景/80shot/

令和 6 |2024.11

✜ 楠森堂 Blog ✜

◈ 力士が相撲を取る姿を模した河北家の家紋 『相撲取り紋』。 相撲の神様「日田どん」こと大蔵永季は 42代前 (平安時代) の河北家の祖先。

⇩ ⇩ [tap] ⇩ ⇩

kusumoridou.com/blog/河北家家紋/相撲取り紋/相撲の神/平安時代/

令和 6 |2024.11

✜ 楠森堂 Blog ✜

◈ 福岡市 “天神・中洲” 界隈で 在来茶の “カクテル” や “極上料理” と一緒に “楠森堂・在来茶” をお愉しみいただけます。

⇩ ⇩ [tap] ⇩ ⇩

kusumoridou.com/blog/福岡市/天神中洲界隈/楠森堂在来茶/

令和 7 |2025.01

✜ 楠森堂 Blog ✜

◈ 楠森 河北家で三百年以上続き 数年前から途絶えていた「壁結(かべゆい)」を6年ぶり実施。

⇩ ⇩ [tap] ⇩ ⇩

kusumoridou.com/blog/三百年以上の歴史/途絶えていた伝統行事/6年ぶり実施/

令和 7 |2025.05

✜ 楠森堂 Blog ✜

◈“栽培方法” の違いで「カテキン含有量」に〝大差〟あり!

⇩ ⇩ [Tap] ⇩ ⇩

kusumoridou.com/blog/栽培方法の違い/カテキン含有量/大差あり/

令和 7 |2025.07

✜ 楠森堂 Blog ✜

◈ 国内約100店舗にて発売中。楠森堂“在来茶”100%使用「PREMIUM茶の葉 アイスもなか」

⇩ ⇩ [Tap] ⇩ ⇩

kusumoridou.com/blog/国内約100店舗にて発売/楠森堂在来茶コラボice/

令和 7 |2025.08

✜ 楠森堂 Blog ✜

◈ 東京スカイツリー にほど近い 隅田公園 に “和テイスト cafe” が open! 在来🍂焙じ茶 をMenu に使っていただけることに

⇩ ⇩ [tap] ⇩ ⇩

kusumoridou.com/blog/東京/隅田公園/和カフェopen/menu/楠森堂在来焙じ茶/

令和 7 |2025.09

✜ 楠森堂 Blog ✜

◈ 観光列車の コース料理menu に“在来茶”をご利用いただきました

⇩ ⇩ [Tap] ⇩ ⇩

kusumoridou.com/blog/西日本鉄道観光列車/コース料理menu/楠森堂在来茶/

令和 7 |2025.12

✜ 楠森堂 Blog ✜

◈ 美食家たちを魅了.. 県内外にその名を馳せる〝名店〟のDrinkMenuに〝楠森堂 · 在来茶〟をご利用いただいております。

⇩ ⇩ [Tap] ⇩ ⇩

kusumoridou.com/blog/名店/DrinkMenu/楠森堂在来茶/