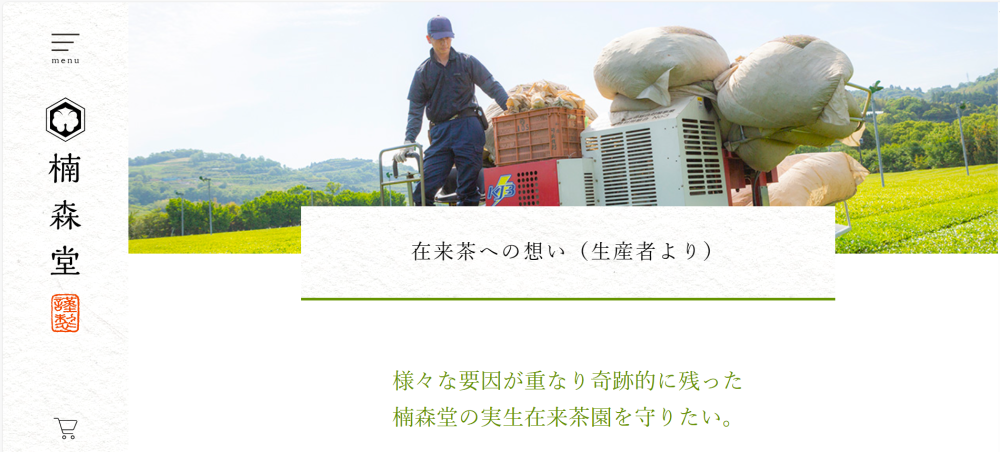

楠森堂ブログ

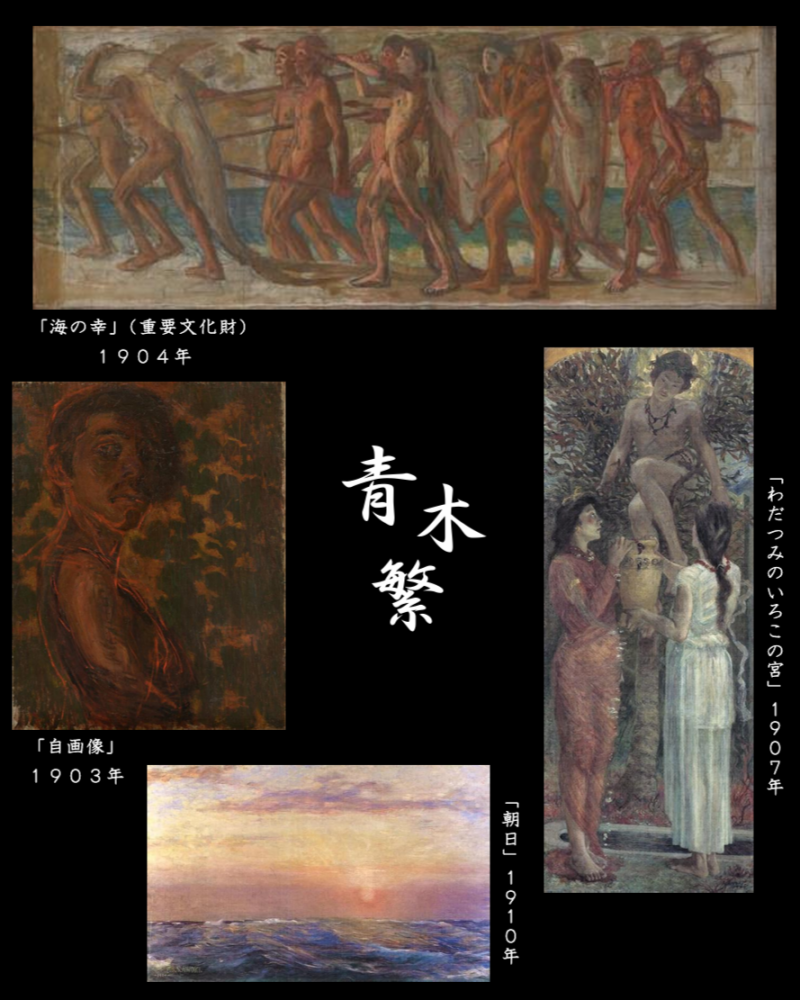

美術評論家・河北倫明の生家として知られる楠森堂。洋画家「青木繁」「坂本繁二郎」を世に送り出した 日本近代美術史研究の先駆者

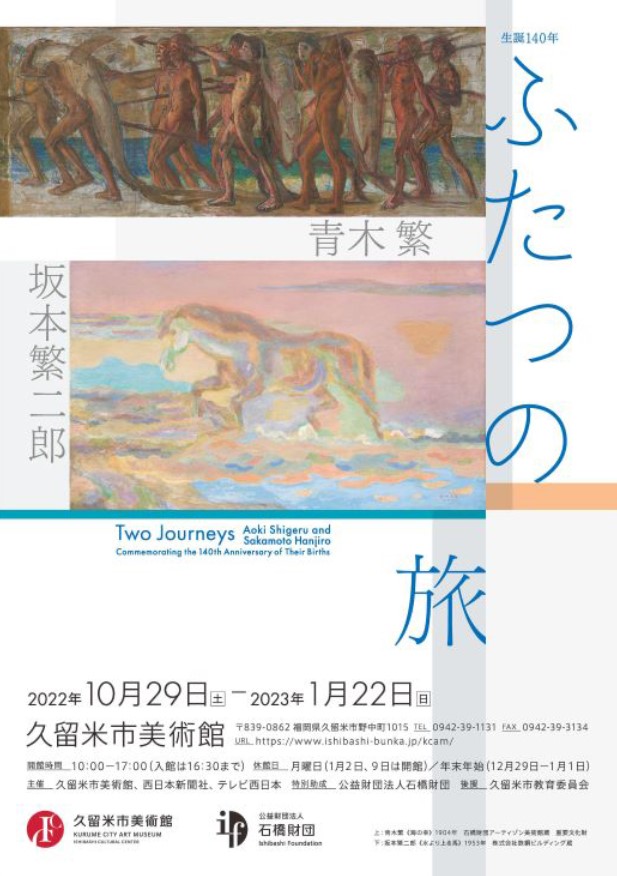

特別展「石橋美術館物語 1956久留米からはじまる。」(7/2~8/28)が開幕。

石橋財団で〝最後〟の展示…

石橋美術館は1956年4月、ブリヂストン創業者の石橋正二郎氏が建設して市に寄贈。久留米文化振興会が運営していたが、77年からは石橋財団に変わった。

久留米出身の洋画家、青木繁、坂本繁二郎、古賀春江の作品については随一のコレクションを誇ります。

今回、久留米市の石橋美術館を運営する石橋財団が、同美術館の運営から2016年9月末で撤退することを受け、石橋美術館という名称では最後の展覧会となります。

財団撤退後は 久留米石橋美術館 に収蔵する〝全美術品960点〟について、

東京ブリヂストン美術館への〝移管〟が決定しています。

―― · ―― · ―― · ―― · ―― · ―― · ―― · ――

▽(ブリヂストン美術館)

現・公益財団法人石橋財団『アーティゾン美術館』

https://www.artizon.museum/

❑ 東京都中央区京橋1-7-2 ❑

==========

==========

==========

==========

第二次大戦後

石橋美術館が 青木繁作品を多く集めることができたのは

〝郷土の文化・芸術の発展に尽力〟する 河北倫明の全面的な協力があったからだといわれている

========= =========

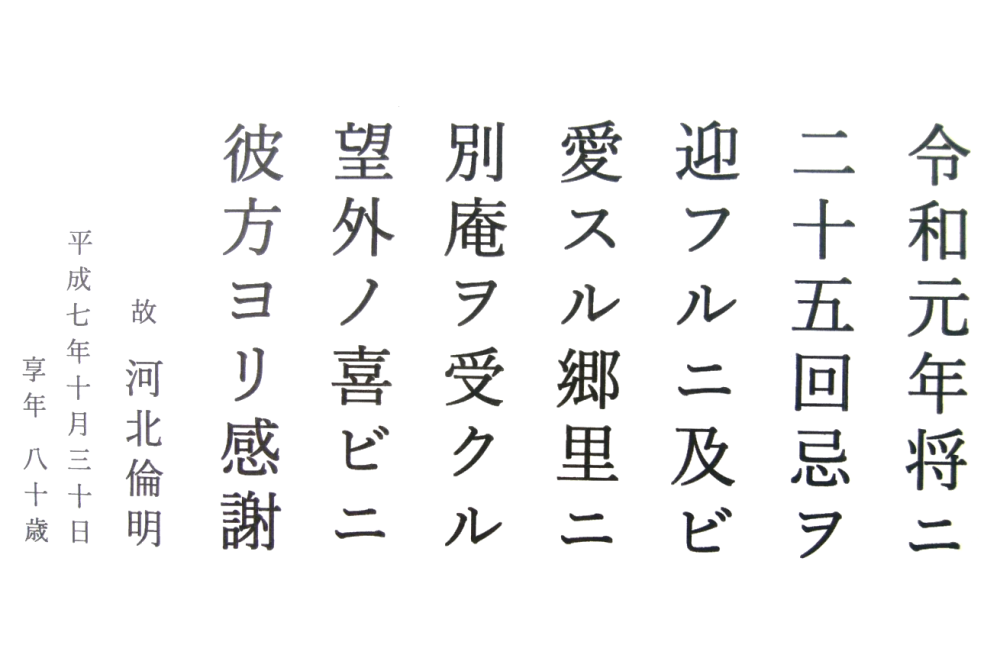

[ 美術評論家 ~ 河北 倫明(かわきた・みちあき) 1914~1995 ]

========= =========

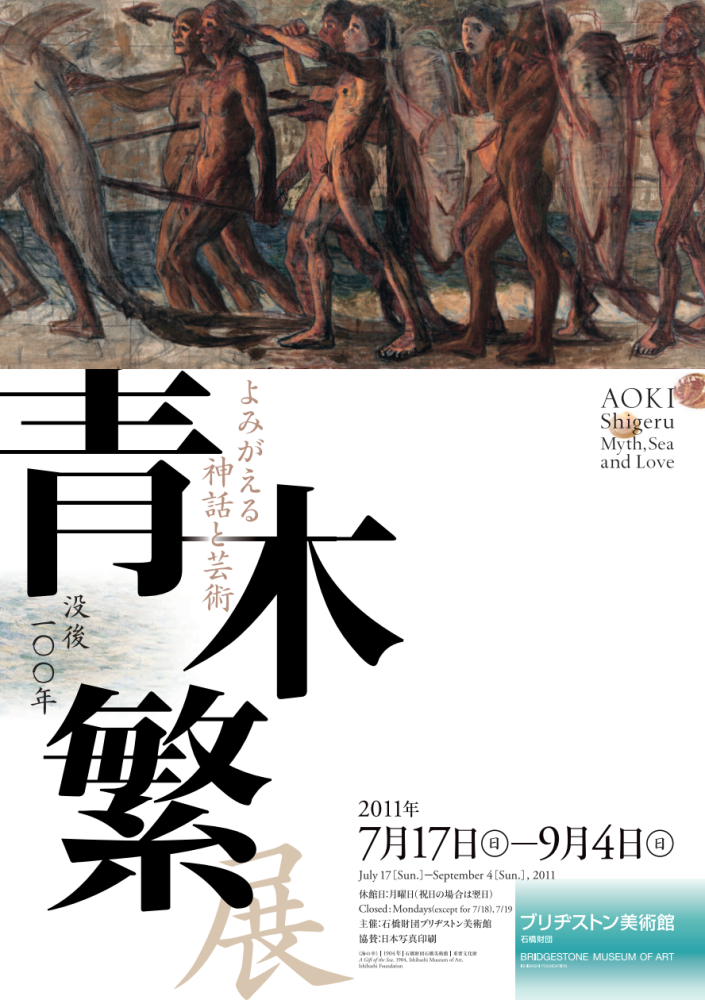

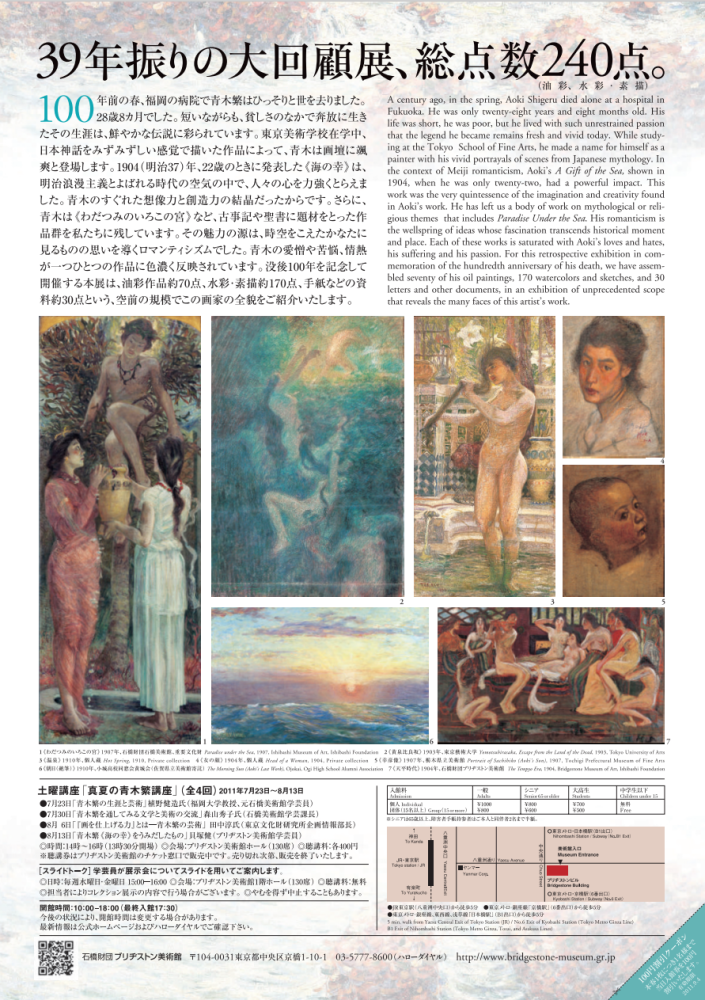

【 無名の「青木繁」を世に送り出す 】

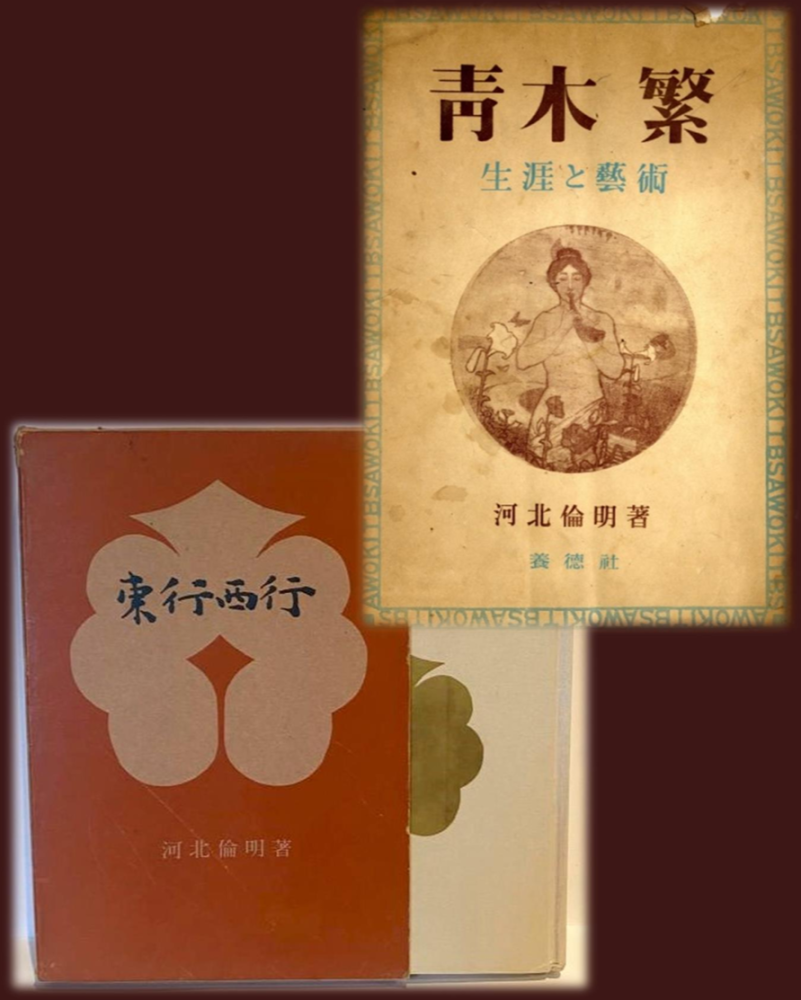

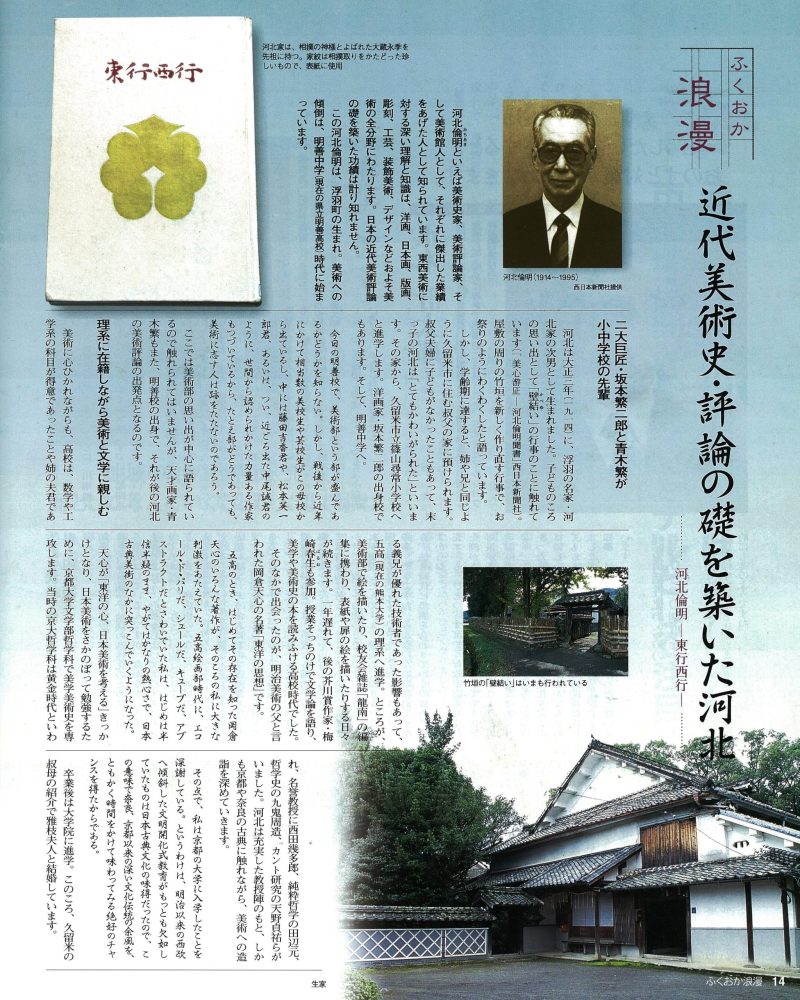

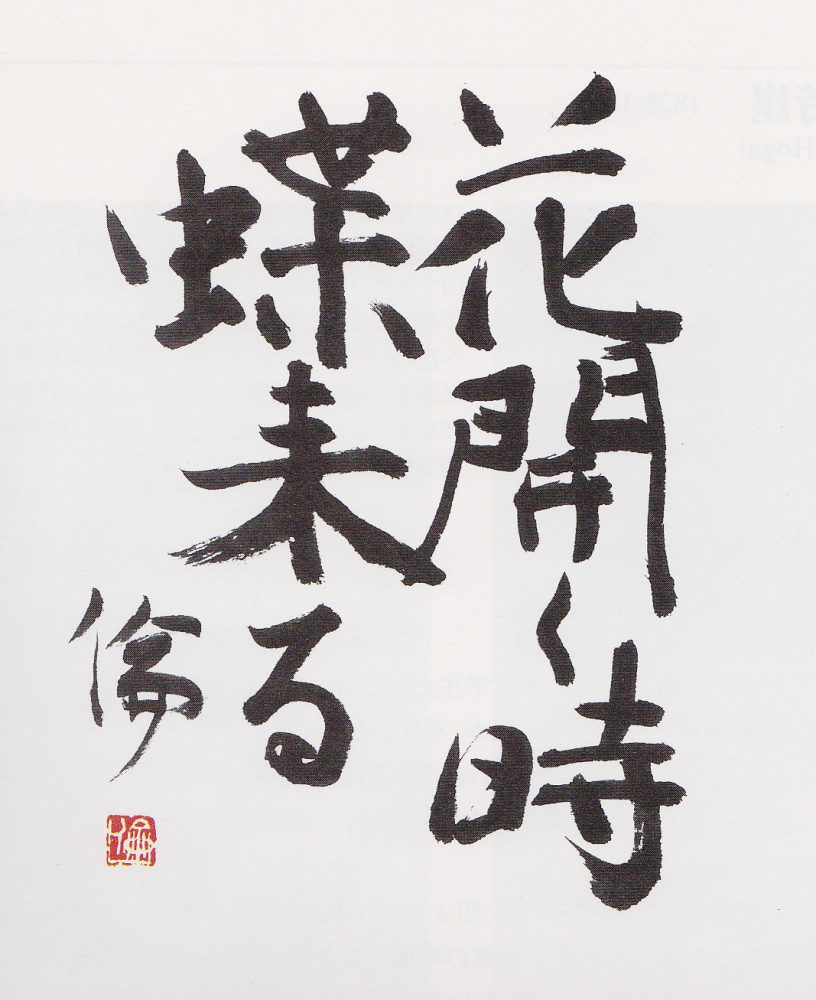

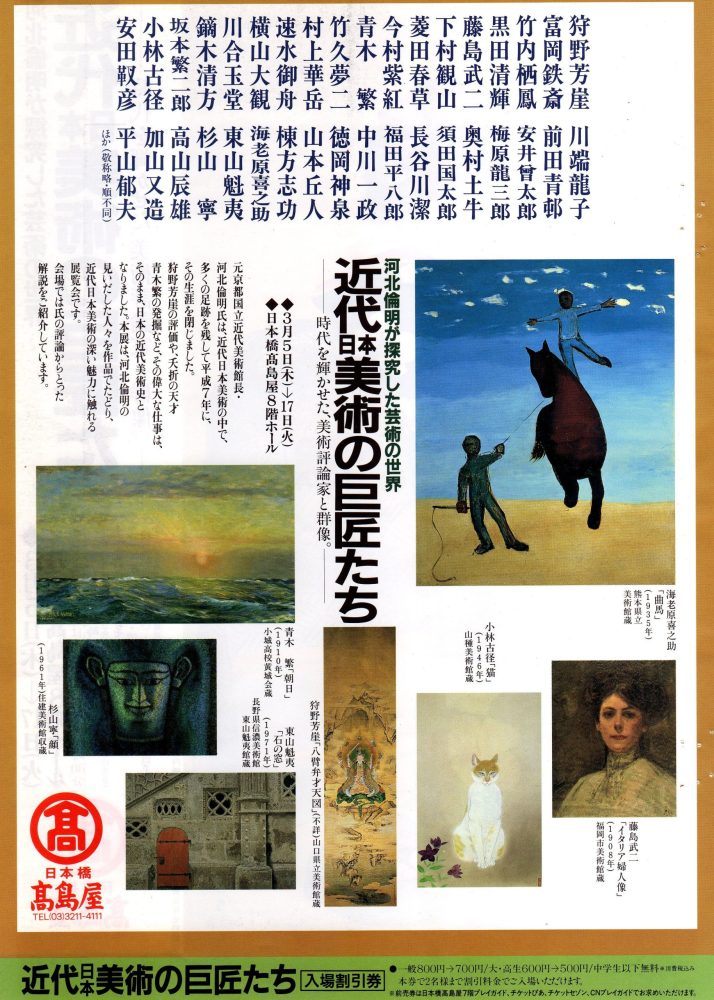

日本近代美術史研究の先駆者であり、美術評論化のリーダーである河北倫明氏は、この楠森の家に生まれました。

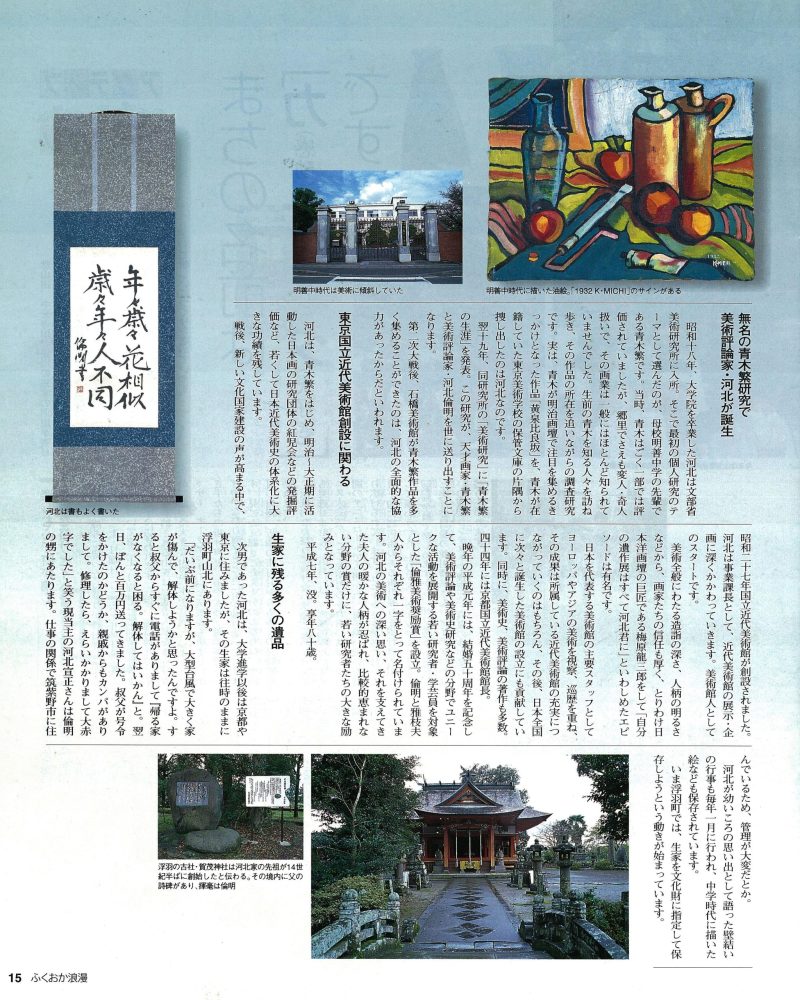

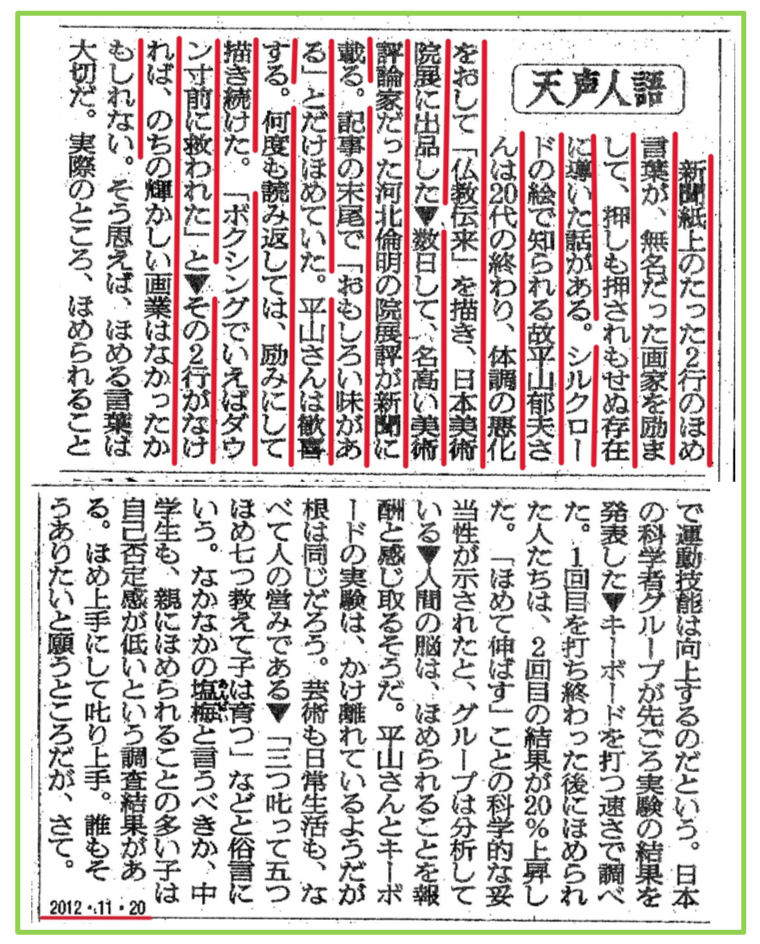

文部省美術研究所での研究傍ら、ユニークな視点と鑑賞眼で瞬く間にジャーナリズムの寵児となった河北氏は「 花開く時 蝶来る 蝶来る時 花開く 」という良寛の句を愛し、 作品を〝花〟に、批評家を〝蝶〟にたとえました。

批評家の地位を確立するために「美術評論家連盟」を結成して会長を務め、自分と雅枝夫人の一文字をとって「倫雅美術奨励賞」を創設し、美術研究の人材育成と郷土の美術発展にも力を注ぎました。

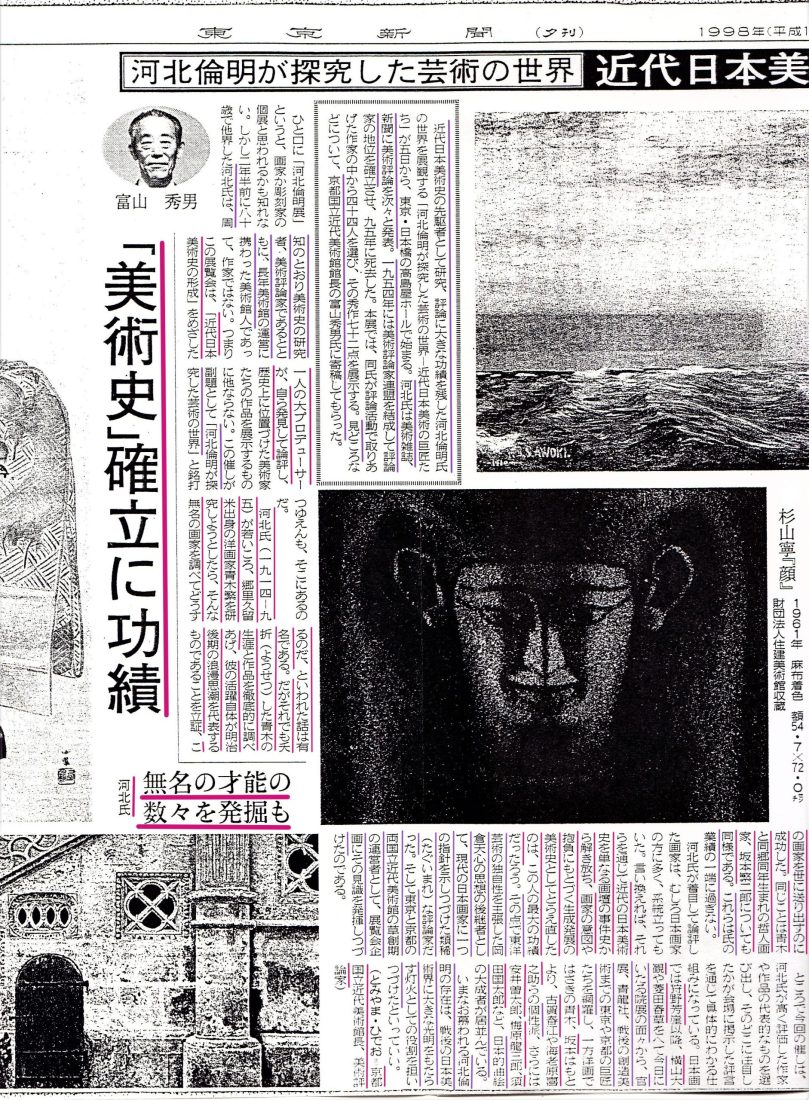

絵画展で河北氏がふりかえった絵は世に出るといわれ、 埋もれていた夭折の天才画家 「青木繁」や「坂本繁二郎」を世に知らしめたのも河北氏でした。

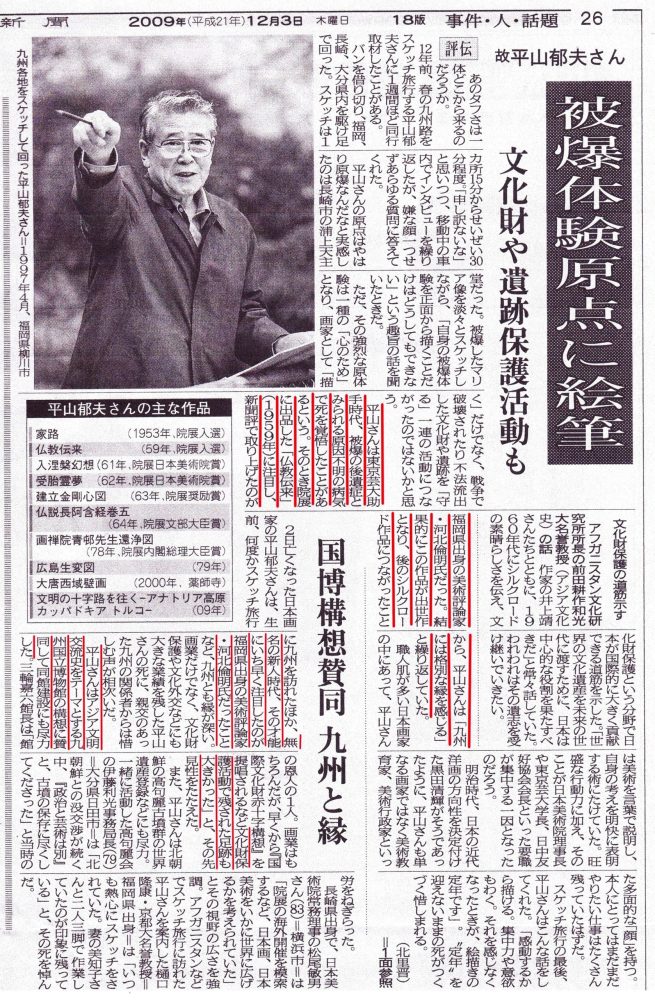

また、「狩野芳崖」の研究、「平山郁夫」を発掘、「竹久夢二」の再評価、 異色の画家たちを紹介するなど 美術評論を次々と発表、 斬新な視点の展覧会は常に人々であふれたといいます。

近代美術史を検証・系統立てることに力を注ぎ、 その偉大な仕事は そのまま日本の近代美術史となりました。

95年に80歳で亡くなるまで、「美の心を芽吹かせる春風を吹かせたい」と近代美術の世界に奔走し、舞い続けた生涯でした。

========== ==========

========== ==========

河北 倫明(かわきた・みちあき) 1914~1995

大正3年(1914)福岡県浮羽郡山春村(現・うきは市浮羽町山北 )生まれ。

< 佐藤達夫 ( 法制官僚/法制局長官、人事院総裁 ) は従兄。>

旧中学明善校から第五高等学校、 京都帝国大学を卒業後、 文部省美術研究所に勤務、 近代洋画の鬼才・青木繁を研究テーマに選び、 日本美術史にその評価を定めることに力を尽くした。

東京・京都の国立近代美術館の創設にも深く携わり、

東京国立近代美術館次長、 京都国立近代美術館館長、 横浜美術館館長、 美術館連絡協議会会長、 国公私立美術館博物館運営委員、 京都造形芸術大学学長などを歴任。 勲二等旭日重光章受勲、 文化功労者としても表彰され、 その活動は美術界に大きな功績を残し、 美術史家、 美術館人としても比類なき存在であった。

========== ==========

========== ==========

========== ==========

========== ==========

天才とは僅かに我々と一歩を隔てたもののことである。

同時代は常にこの一歩の千里であることを理解しない。

後代は又この千里の一歩であることに盲目である。

同時代はそのために天才を殺した。

後代は又そのために天才の前に香を焚いている。

近ごろの美術年鑑などをみると、青木の絵の値段は驚くばかりで、黒田清輝、岸田劉生、藤田嗣治らと同列の号二千万以上の高値が記してある。

戦前、私が青木の評伝をまとめて調べていたころは、青木の名を知っているのは特別の関係者だけで、一般には全く無名であった。

私が調査に訪れると、「そんなにお好きならその絵をさしあげましょうか、どうせ家にあっても仕方がありませんから」 といった調子であった。

いってみれば私などは無理解な同時代と、天才扱いの現代のちょうど中間にあって、この不遇の先輩のために一肌脱ぐようなつもりであったが、 戦後、数人の同志とともに久留米郊外の ケシケシ山に記念碑 を作ったころから様子が一変した。

いわゆる天才の前に香を焚く時代がやって来たのである。

詩人はその詩をつくり、 小説家はその伝記を脚色する。

ガラクタのような片々たる遺作にまで大変な値がつき、 ケシケシまんじゅうなども登場する。

芥川式にいえば、 千里の差が実は一歩にすぎないことを逆に再認識すべき時期といわなければならない。

~河北 倫明~

====================

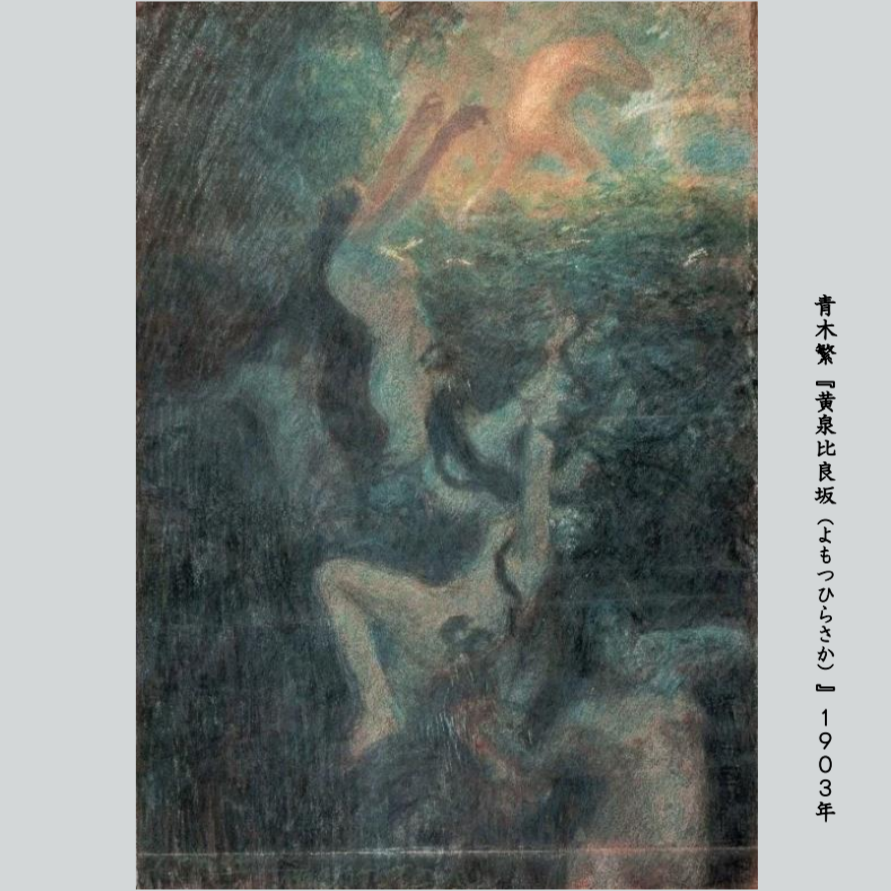

【倉庫に埋もれていた「黄泉比良坂」の発見‥】

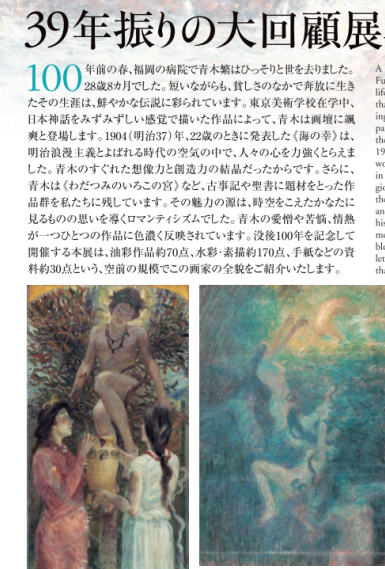

青木繁の「黄泉比良坂(よもつひらさか)」を発見した時は、手が震える思いがしました。

その絵が東京美術学校にあることは分かっていたので、戦時中の昭和18年の夏を迎えるころ美術学校の文庫に入り込んで卒業生たちの作品の山の中を徹底的に調べたのです。

文庫内で探しているうちにワットマン紙に描いた「Aoki」のサイン入りの「花園に立つ女」を見つけました。

ひょっと裏を返すと、それが「黄泉比良坂」だったのです。「これか」とびっくりしました。

下辺部が無残に折れ曲がっていました。

今でもこの作品には折れ線がクッキリと出ています。

(※下の絵画 =「黄泉比良坂」)

青木の作品は、僕が調査していたころは、美校でさえゴミ束のように片隅に押し込まれる扱いだったのです‥

(河北倫明)

==========

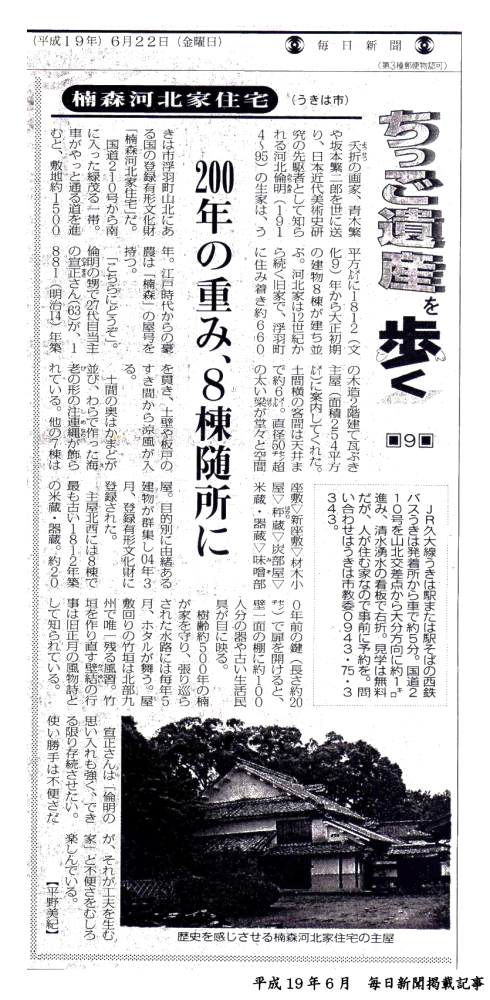

▶ < 楠森堂 >国登録有形文化財「楠森 河北家住宅」 : ( 福岡県うきは市浮羽町山北 )

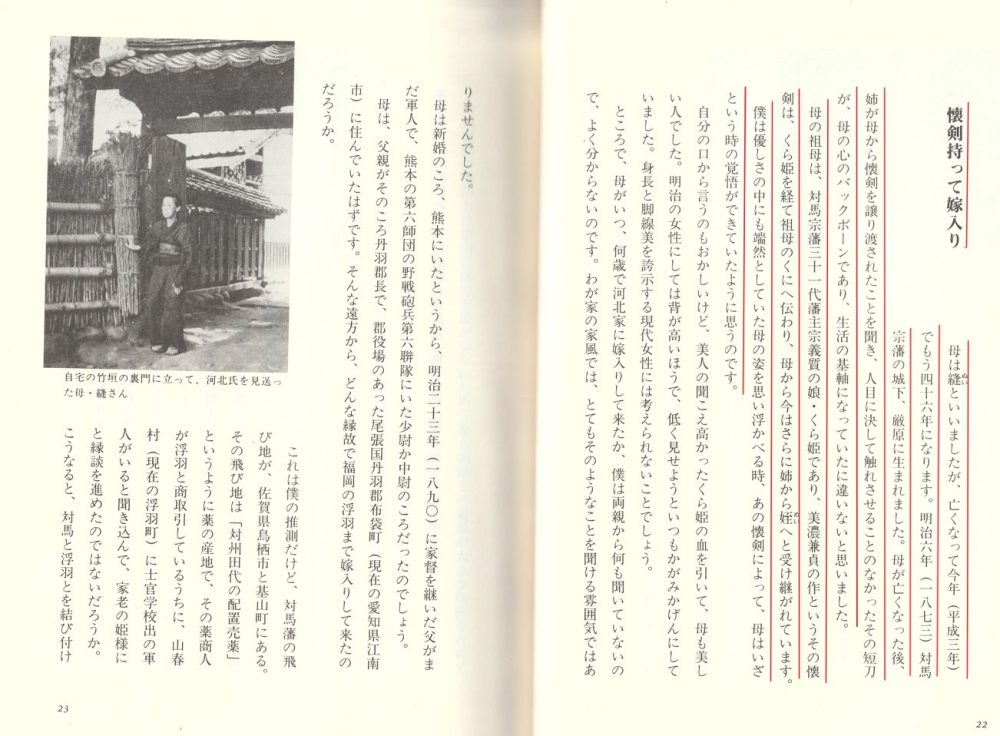

↑ ↑ ( 母「縫」の祖母は、対馬府中藩 <宗家31代当主> 13代藩主・宗 義質 の娘「 くら姫 」) ↓ ↓

<西日本新聞社>『 河北倫明聞書 ― 美心游歴 (びしんゆうれき) 』より

※ 西日本新聞 朝刊・長期連載「聞き書きシリーズ」書籍化

■ 平成4年 (1992年) / 河北倫明(著)・山本康雄(著)

==========

「楠森堂」 にて家族集合写真。 最前列左端が河北倫明。(昭和20年頃)

========== ==========

========== ==========

========== ==========

========== ==========

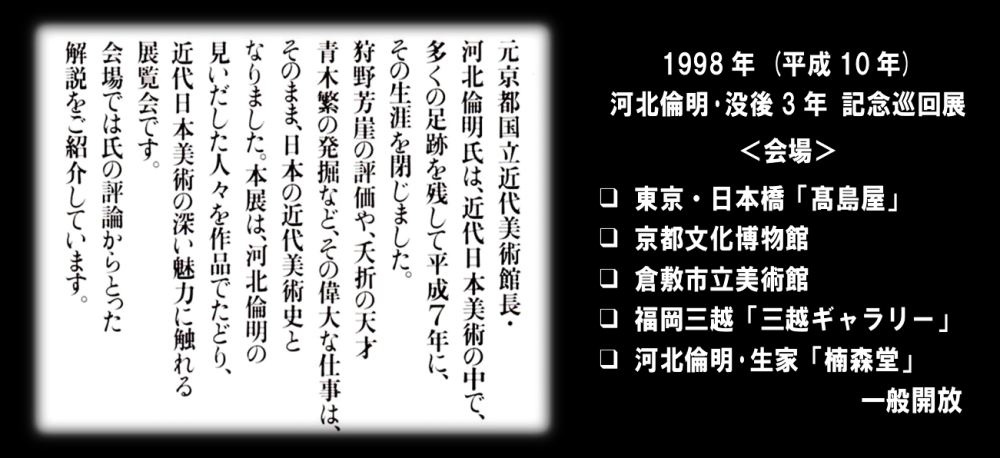

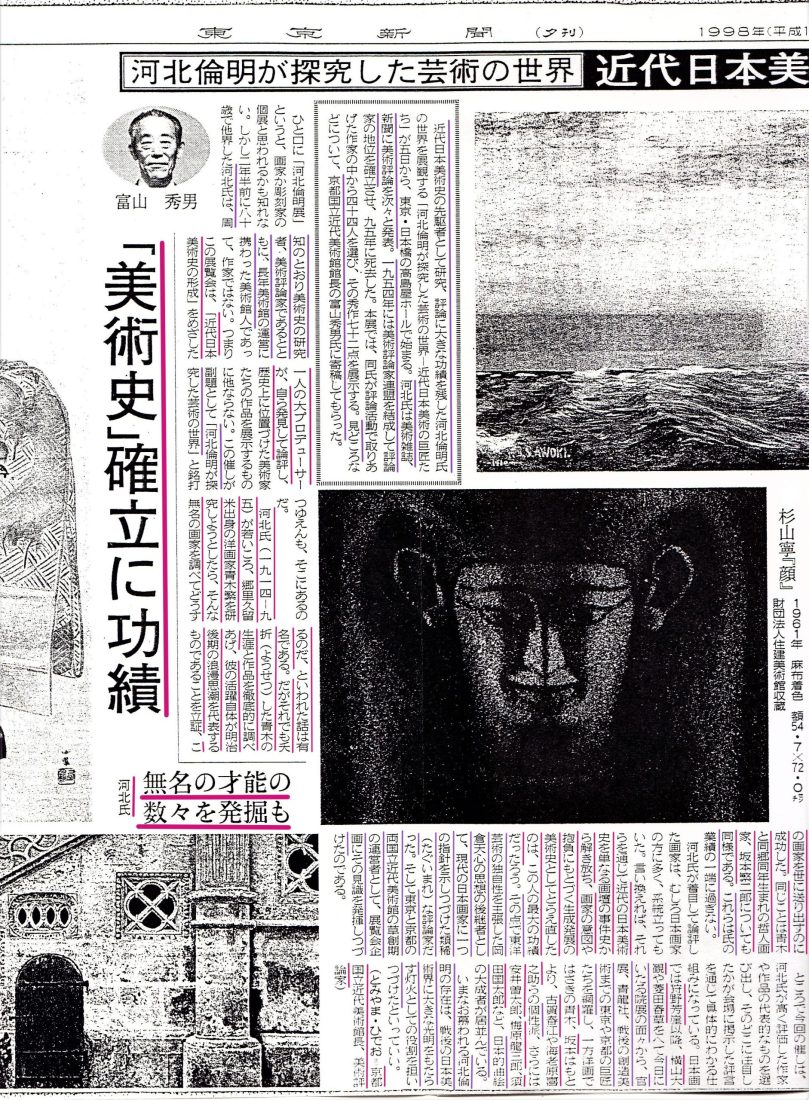

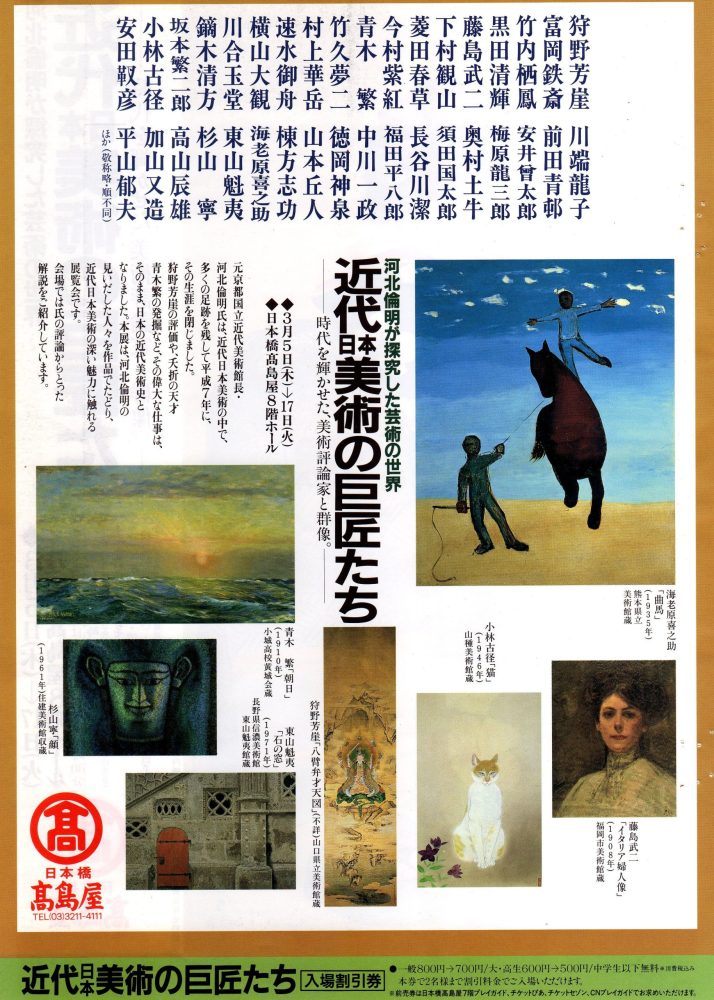

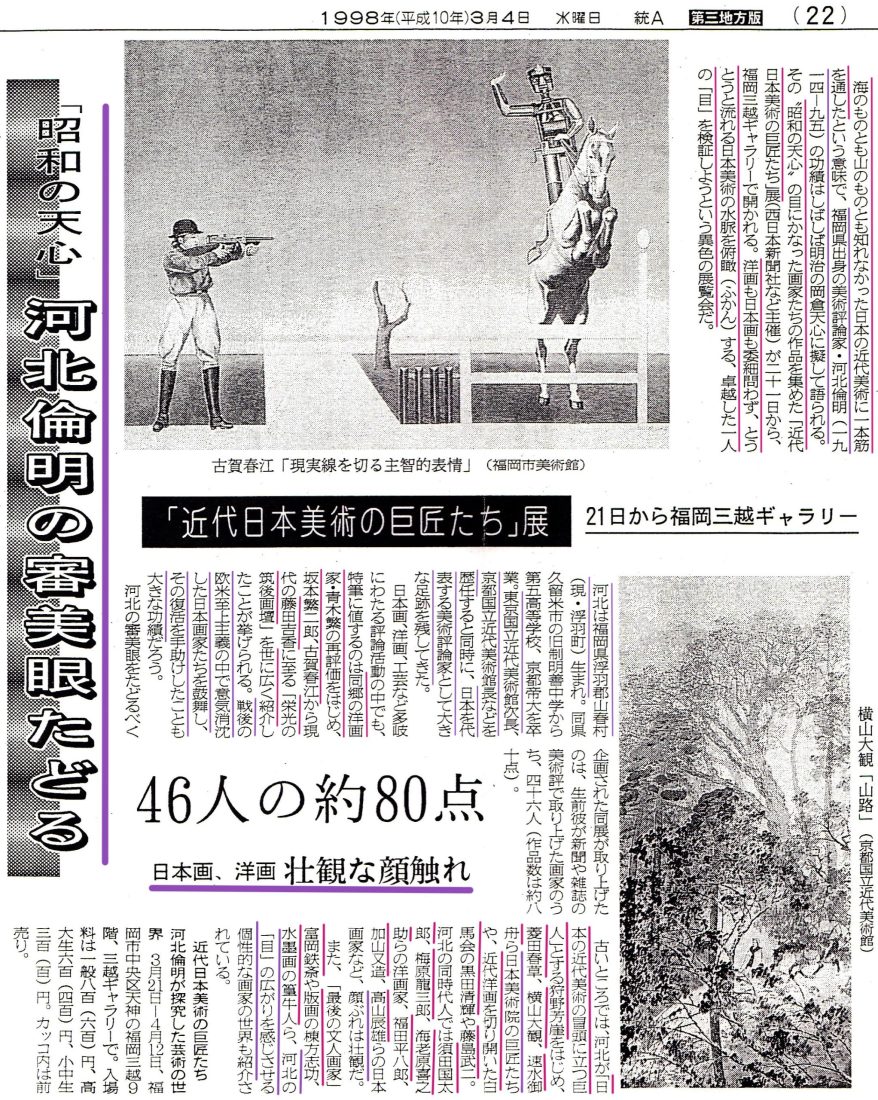

< 1998年 (平成10年) >

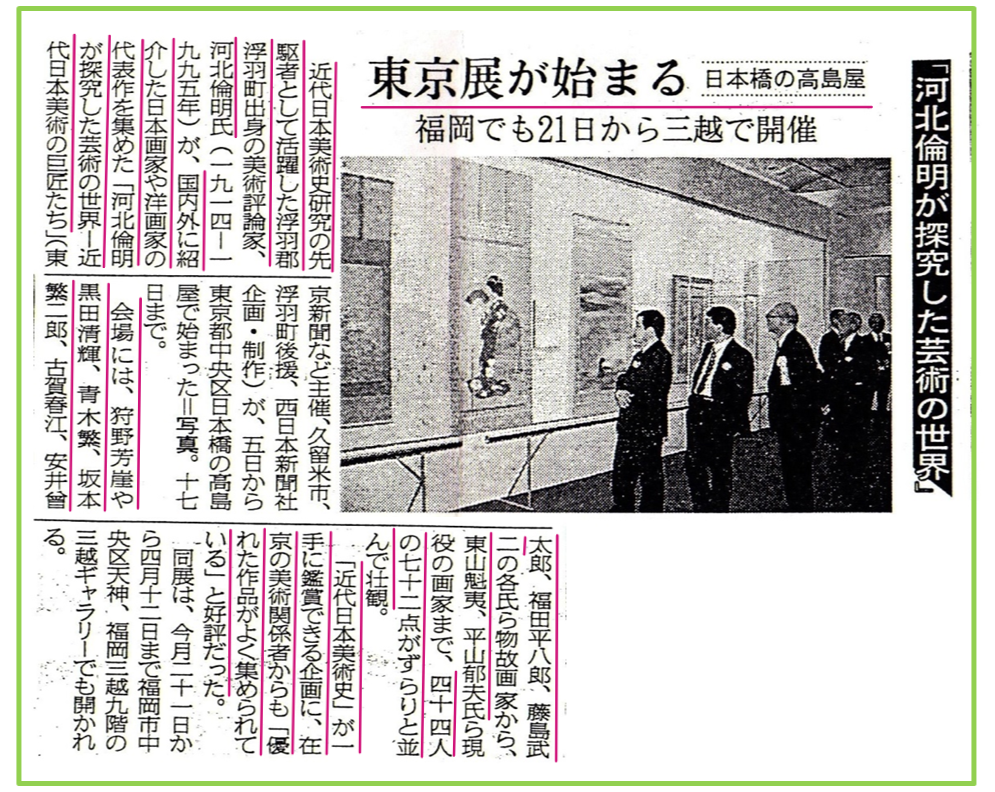

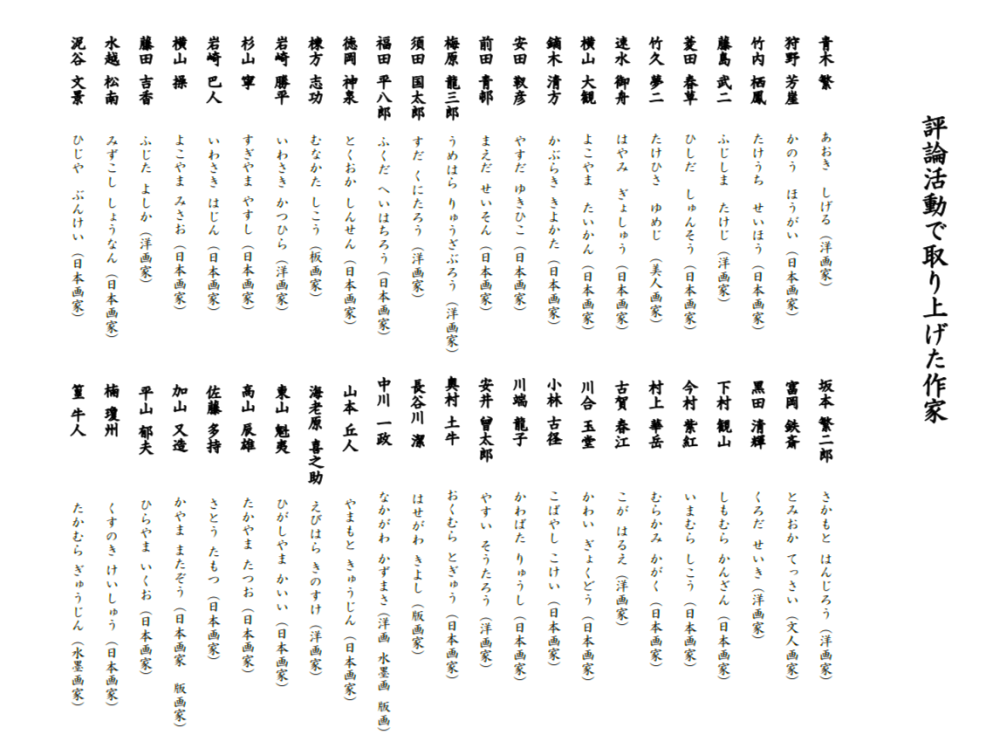

【 東京・日本橋「髙島屋」会場 】

【京都文化博物館 会場】

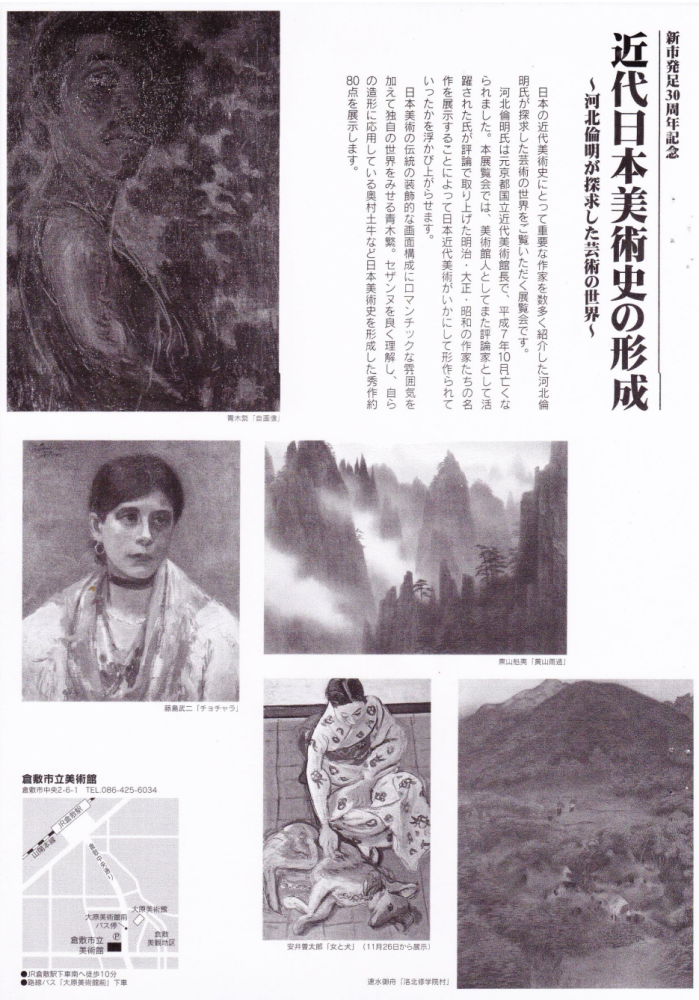

【倉敷市立美術館 会場】

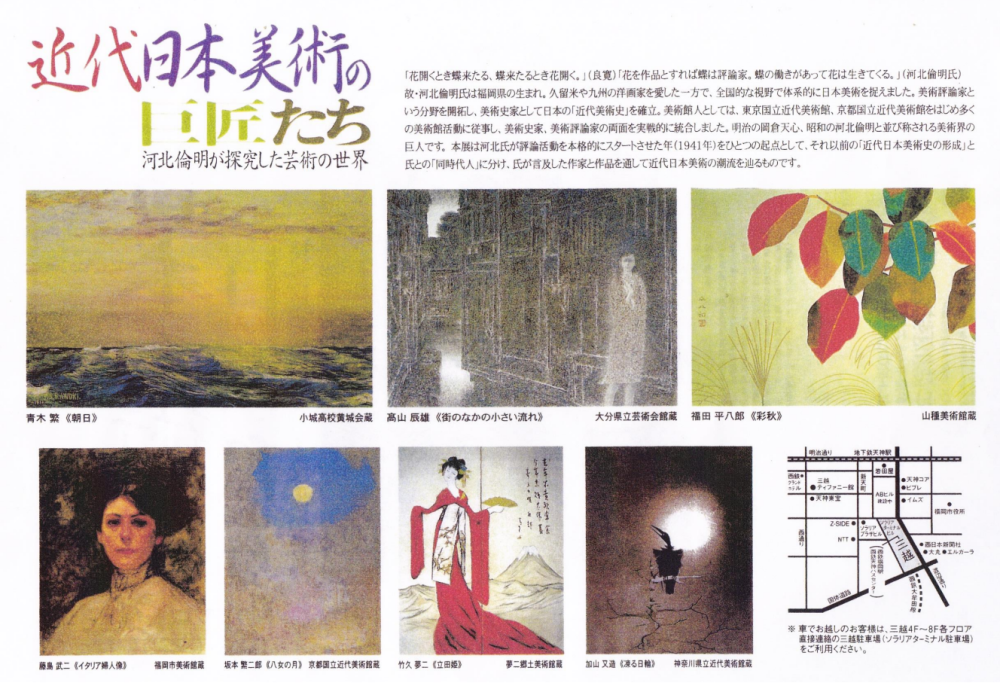

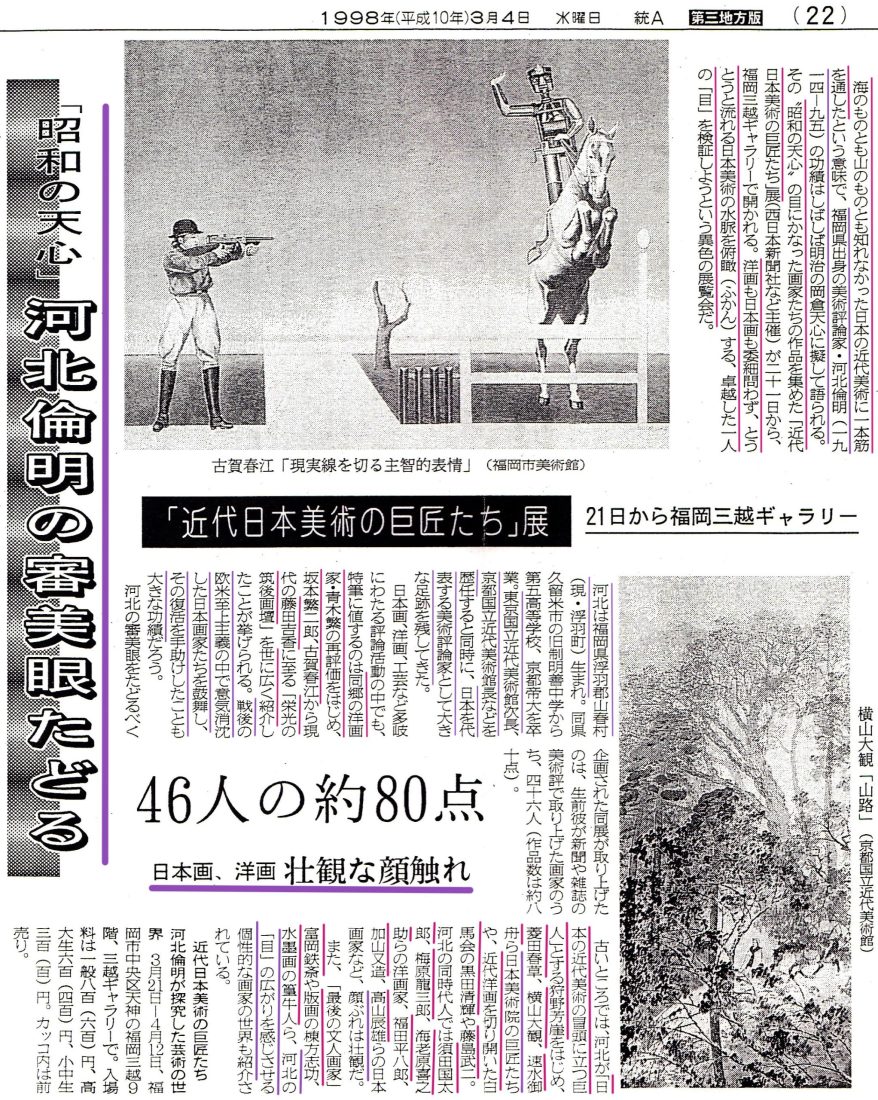

【 福岡三越 「三越ギャラリー」会場 】

◆ 1997(平成9)年10月1日「福岡三越」開業。

年明けに開催された河北倫明展は、三越ギャラリー開業の こけら落とし展となった。

·· ·· ··

【楠森堂】国登録有形文化財「楠森 河北家住宅」/ 福岡県うきは市浮羽町山北

========== ==========

========== ==========

✜ 楠森堂 Blog ✜

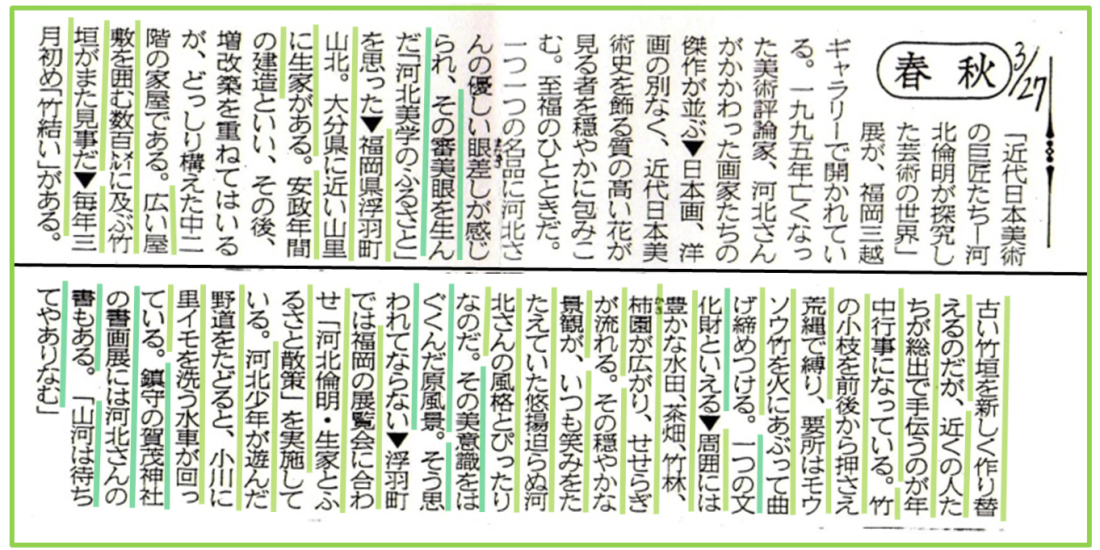

楠森河北家 三百年の伝統行事「壁結(かべゆい)」

⇩ ⇩ [tap] ⇩ ⇩

kusumoridou.com/blog/伝統行事「壁結」/

========== ==========

========== ==========

==========

◆ 平山郁夫美術館 ◆ <広島県尾道市瀬戸田町沢>

==========

==========

==========

==========

==========

天才とは僅かに我々と一歩を隔てたもののことである。

同時代は常にこの一歩の千里であることを理解しない。

後代は又この千里の一歩であることに盲目である。

同時代はそのために天才を殺した。

後代は又そのために天才の前に香を焚いている。

近ごろの美術年鑑などをみると、青木の絵の値段は驚くばかりで、黒田清輝、岸田劉生、藤田嗣治らと同列の号二千万以上の高値が記してある。

戦前、私が青木の評伝をまとめて調べていたころは、青木の名を知っているのは特別の関係者だけで、一般には全く無名であった。

私が調査に訪れると、「そんなにお好きならその絵をさしあげましょうか、どうせ家にあっても仕方がありませんから」 といった調子であった。

いってみれば私などは無理解な同時代と、天才扱いの現代のちょうど中間にあって、この不遇の先輩のために一肌脱ぐようなつもりであったが、 戦後、数人の同志とともに久留米郊外の ケシケシ山に記念碑 を作ったころから様子が一変した。

いわゆる天才の前に香を焚く時代がやって来たのである。

詩人はその詩をつくり、 小説家はその伝記を脚色する。

ガラクタのような片々たる遺作にまで大変な値がつき、 ケシケシまんじゅうなども登場する。

芥川式にいえば、 千里の差が実は一歩にすぎないことを逆に再認識すべき時期といわなければならない。

~河北 倫明~

====================

【倉庫に埋もれていた「黄泉比良坂」の発見‥】

青木繁の「黄泉比良坂(よもつひらさか)」を発見した時は、手が震える思いがしました。

その絵が東京美術学校にあることは分かっていたので、戦時中の昭和18年の夏を迎えるころ美術学校の文庫に入り込んで卒業生たちの作品の山の中を徹底的に調べたのです。

文庫内で探しているうちにワットマン紙に描いた「Aoki」のサイン入りの「花園に立つ女」を見つけました。

ひょっと裏を返すと、それが「黄泉比良坂」だったのです。「これか」とびっくりしました。

下辺部が無残に折れ曲がっていました。

今でもこの作品には折れ線がクッキリと出ています。

(※下の画像、右の絵画が「黄泉比良坂」 )

青木の作品は、僕が調査していたころは、美校でさえゴミ束のように片隅に押し込まれる扱いだったのです‥

(河北倫明)

——————————————————————————

——————————————————————————

——————————————————————————

——————————————————————————

近年、全国各地の美術館で催される展覧会のパンフレットやフライヤーなどの紹介文章、展覧会に合わせて組まれる特集の新聞連載記事等の美術館学芸員の伝える内容などに関してもそうだが、

大叔父・倫明の功績や存在は 抹消されつつあるようだ。

青木繁の伝記は “脚色” され、 “美談” 化され、

事実と異なる内容へ徐々に書き換えられ 目に余るものがあり.. 非常に残念に思う。

歴史は時の権力者や創作者によって都合よく書き換えられ、時には歴史の舞台から抹消され伝えられることが歴史上多くある。

( 歴史的事実や歴史解釈は研究状況により常に変わる可能性がある、可能性を有する。様々な疑問 解釈.. その謎の解明にこそ歴史のロマンがあるとは言えるが.. )

事実が書き換えられていく様子を実際目にしていると、何とも言えない虚しく悲しい感情が湧き上がってくる。

伝記の誤った情報が世の中に広まり、長年かけてそのまま浸透し 今回のような事態を引き起こすことに繋がったように感じる。

石橋美術館が 青木繁 や 坂本繁二郎など筑後出身画家の作品を多く集めることができたのは 〝郷土の文化・芸術の発展に尽力〟する 河北倫明の全面的な協力があったからだといわれている。

私の曽祖父は、戦後最初の久留米市長を務めた岡幸三郎(祖母の父)。

曽祖父 岡幸三郎、ブリヂストン創業者 石橋正二郎氏、大叔父 河北倫明ともに様々な形、様々な切り口で郷土の戦後復興と発展に尽力してきた。

ブリヂストン美術館が前身、東京・アーティゾン美術館のリニューアルに合わせての 久留米・石橋美術館 (財団撤退) に収蔵する全美術品 960点 すべてを移管する決定がなされたことは非常に残念なことだ。

郷土を愛し、戦後復興 発展に尽力、久留米市の文化都市づくりの創始者 (名誉市民) であり、久留米の歴史文化継承活動の中核を担った ブリヂストン創業者 石橋正二郎氏 が (もし) 健在であれば この様な行動は起こさなかったのではないかと思う。

その先人の思いを引き継げなかった現ブリヂストン経営陣、久留米市に対しても残念な思いを感じている。

【楠森堂】国登録有形文化財「楠森 河北家住宅」/ 福岡県うきは市浮羽町山北

——————————————————————————

——————————————————————————

——————————————————————————

✜ 楠森堂 Blog ✜

楠森河北家 三百年の伝統行事「壁結(かべゆい)」

⇩ ⇩ [tap] ⇩ ⇩

kusumoridou.com/blog/伝統行事「壁結」/

——————————————————————————

——————————————————————————

——————————————————————————

【 福岡県うきは市浮羽町山北『河北家歴代墓地』| 浮羽山麓 】

========== ==========

↓【 ※「河北倫明」生家 =〝 楠森堂 〟 】↓

🍓🍑 【Ukiha Map】🍎🍇

··

··

//////////////////////////////////////////////

[ ~YouTube~: 放送動画 ]

【◇前編◇】楠森 河北家「千二百年 先祖物語」⋄ドキュメンタリー番組⋄

【◆後編◆】楠森 河北家「千二百年 先祖物語」⋄ドキュメンタリー番組⋄

//////////////////////////////////////////////

MUJI 無印良品

【 ローカルニッポン | 福岡・うきは 】

「 在来茶と地域に生きる 」― 楠森堂・河北幸高さん ―

(コチラから記事をご覧いただけます)

▼ ▼ ▼

【 https://localnippon.muji.com/7049/ 】

∇ ∇ ∇

https://kusumoridou.com/about/producer/