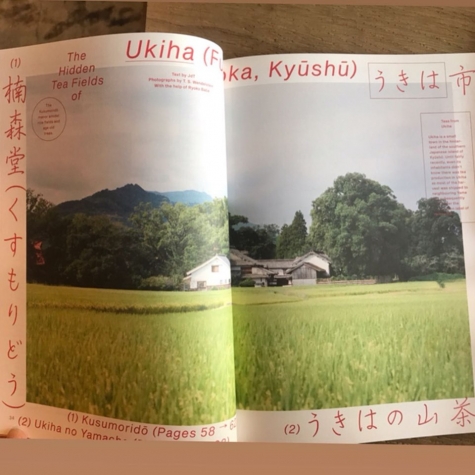

楠森堂ブログ

道路整備計画.. なぜ..? 今..? 800年、歴史ある清水湧水

今、十数年前の構想にあったという道路建設計画が動き出す気配がある…

なぜ…?今…?

この景色に道路が貫き… 何本もの電柱が建てられ… 張り巡らされる電線…

自然が奏でる音は 道路を走る車の騒音にかき消され…

道路建設に賛同する地域の方が多いのも悲しい。考えられない…

後世に残していくべき自然景観。

一度壊してしまった環境はもう元には戻せない…

昔から守られてきた静かで美しい景観を壊さないでください…

道路整備構想 (浮羽町 流川地区~山北地区 道の駅うきは前 約3km) 沿線 には、800年の歴史のある清水寺も…

毎年、多くの方が水を汲みに訪れる清水寺(清水湧水・日本名水百選)。

その歴史には…

————————————–

————————————–

————————————–

清水湧水は 800年の歴史があります。

鎌倉時代の建長元年(1249年)に現在の茨城県にあたる常陸国からこの地を訪れた、日用比丘(ひようびく)という僧がうっそうと茂った木立の中に湧水を発見したと言われています。

“日用比丘はその地の清浄さを愛し、

ついに茅屋(かやや)を建てて暮らし始めた ” ところ、

この地の人々が日用比丘の徳行を大変尊敬し、競って寄付を行ったことから、たちまちにして寺院ができたといいます。

ときの領主であった大蔵隆眞が、田を九反あまり寄進したことで、寺院としての基礎もできました。

それ以来、地域住民の生活用水や農業用水、時には薬水(くすりみず)としても利用され、地域住民の生活を支え続けています。

—————————- —————————-

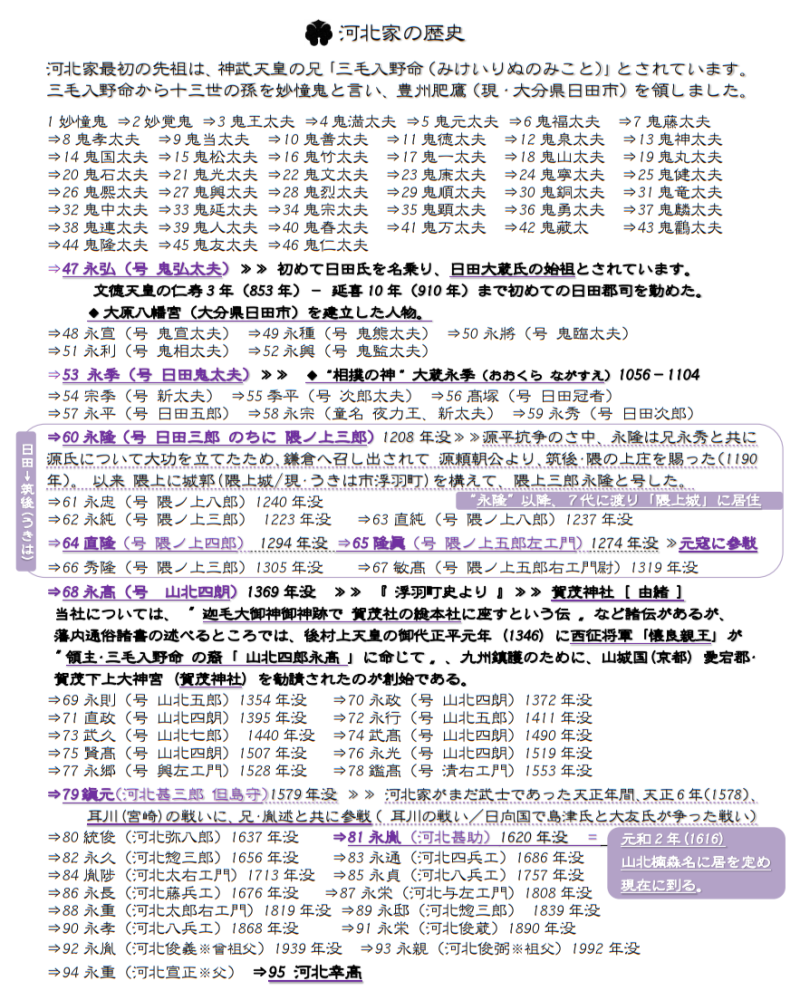

❖大蔵隆眞[号 隈ノ上五郎左エ門 1274年没]

▻ 河北家始祖 一代目妙憧鬼から数え65代目。私から遡ること30代前の祖先。

—————————- —————————-

————————————–

————————————–

““ 日用比丘はその地の清浄さを愛し、ついに茅屋(かやや)を建てて暮らし始めた… ””

大昔からこの一帯は本当に美しいところであったことがわかります…

近くには、年間多くの方が訪れる道の駅…

一歩奥に入れば、広がる美しい静かな自然景観…

もし地域の将来を考えられているのであれば、

この自然環境を壊すのではなく、

今のまま、守り 活かすことを考えられませんか

——————————————————————————

✜ 楠森堂 Blog ✜

〝力士が相撲を取る姿を模した河北家の家紋 『相撲取り紋』。

相撲の神様「日田どん」こと 大蔵永季 (ながすえ) は 42代前の河北家の祖先〟

⇩ ⇩ [tap] ⇩ ⇩

kusumoridou.com/blog/相撲の神様/大蔵永季

——————————————————————————

··

——————————————————————————

✜ 楠森堂 Blog ✜

神武天皇の兄「三毛入野命」の末裔と伝わる河北家

⇩ ⇩ [tap] ⇩ ⇩

kusumoridou.com/blog/三毛入野命の末裔/楠森河北家

——————————————————————————

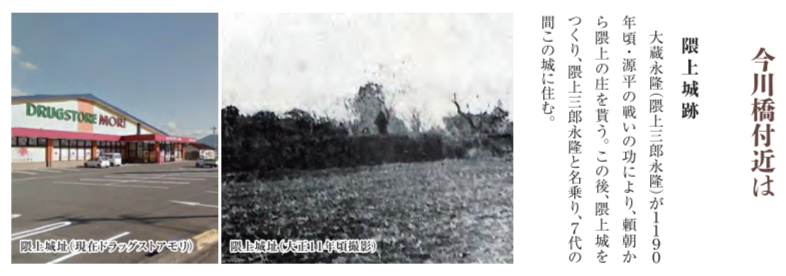

源平抗争のさ中、大蔵永隆 (隈ノ上三郎永隆) は 兄・永秀 と共に 源氏について大功を立てたため、

鎌倉へ召し出されて 源頼朝公より、筑後・隈の上庄を賜った(1190年)。

以来 隈上に城郭 ( 隈上城 / 現・うきは市浮羽町東隈上 ) を構えて、隈ノ上三郎永隆と号した。

·· ··

▶〚 60代 隈ノ上三郎永隆 ~ 67代 隈ノ上五郎右ェ門尉敏髙 =「隈上城」居住 (鎌倉時代) | 95代 河北幸高 〛

■ 隈上城跡 ■

・現在「ドラッグストアモリ」の場所

( 福岡県うきは市浮羽町東隈上「今川橋」付近 )

//////////////////////////////////////////////

[ ~YouTube~: 動画 ]

~意地と誇りにかけて~

2015(平成27)

.

.

⋄楠森河北家 先祖物語⋄ JNN九州沖縄ドキュメント『ムーブ・move』

/2015年 (平成27) 放送

.

.

楠森河北家住宅の記録 │ Kusumori Kawakita Estate.

.

.

2016 象鼻杯の記録。

.

.

2018 楠森堂 雅楽演奏会

…

…

…

…

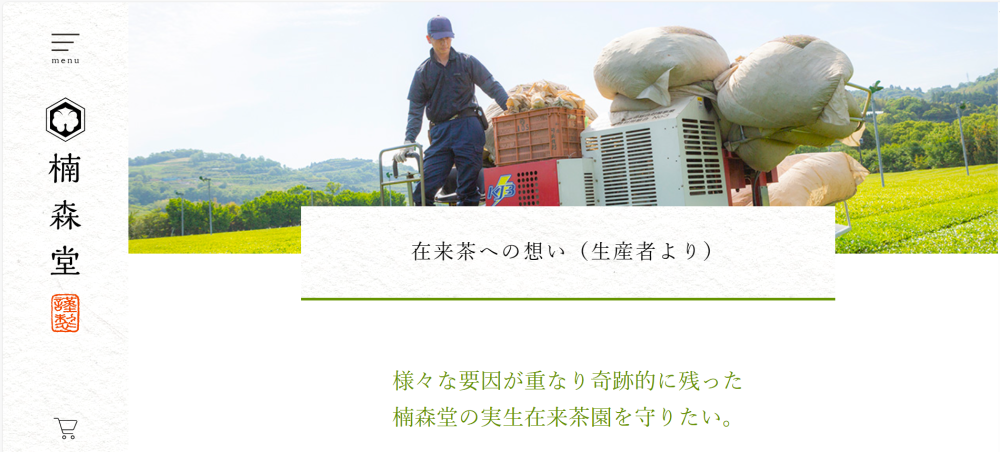

MUJI 無印良品

【 ローカルニッポン | 福岡・うきは 】

「 在来茶と地域に生きる 」― 楠森堂・河北幸高さん ―

(コチラから記事をご覧いただけます)

▼ ▼ ▼

【 https://localnippon.muji.com/7049/ 】

∇ ∇ ∇

https://kusumoridou.com/about/producer/

![11811403_1614259958825931_893159025913811946_n[1]](/assets/blog_old/2019071419074019as.jpg)

![10403181_738889992847163_369667956477515624_n[1]](/assets/blog_old/201907141916444c3s.jpg)