在来茶への想い

(生産者より)

様々な要因が重なり奇跡的に残った

楠森堂の実生在来茶園を守りたい。

古来、医学の未発達な時代、人間にとって疫病や病は大きな脅威でした。

平安時代、僧たちが 命がけで海を渡り、 中国で仏教や文化などを学ぶ中で、 茶が万病に効能のある医薬として服用されているのを目の当たりにし、茶の “種子” を持ち帰り「薬」として我が国に伝え広めました。

戦後、多くの茶の品種が開発されましたが、それは生産性や 味・外観の均一性を重視した茶で、平成期以降、一般流通する茶葉ほぼ全てを改良品種茶が占めています。

この国の茶の原点である “種子” から育った日本古来の「実生 在来種の茶」は、生産量も少なく国内から消滅しつつありますが、 在来種のすべての茶樹は 永い年月をかけて 自然交雑を繰り返し、目まぐるしく変化する環境の中で 厳しい自然淘汰を生き抜き 大自然が作り上げた 世界で唯一無二の貴重な一本一本の野生種の茶樹であり、また、遣唐使や仏僧たちによって「薬」として我が国にもたらされ、人々を救うため 人々の健康維持のために各地に伝え広められた 本来 茶が持つ 免疫に関与する成分や 栄養素生成等を 度外視し、 生産性 や 味・外観ばかりを追求した 環境負荷の大きい栽培方法 が 一般的となり 問題視すべきことに気づきさえできない 現代茶業界を見渡していると、在来茶を絶やしてはいけないという強い想いに駆られます。

―――― ·· ―――― ·· ――――

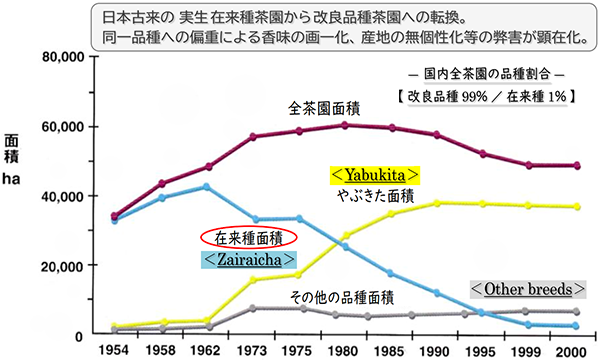

❐ 国内 “ 全茶園 ” の品種割合 ❐

< 改良品種99% / 在来種1% >

■ 改良品種 /〝苗〟から育った茶樹(挿し木増殖)

■ 在来種 /〝種〟から育った茶樹(自然交雑)

2006年(平成18年) 30歳の時に会社員を辞め、自らのルーツでもある父の実家 (国登録有形文化財)、伝統行事など歴史的環境を守り引き継ぐため、うきは市に家族とともに移住、そして就農。 昔から受け継がれてきた茶園が 国内に僅かに現存する稀少な在来種であることを知りました。

福岡県・八女茶管内の 茶生産農家数は “ 2000戸超 ” 。

その中で 在来茶の主力生産を貫き 茶取引市場に在来種·荒茶の出荷をし続けているのは私たちが最後.. 唯一の存在でした。

近い将来断念することも考えていた父の実家の茶生産を受け継いだ 2006年当時、

在来茶は “時代遅れ” の規格外の茶として 現代茶業界からの評価は極めて低く、茶取引市場から排除・消滅しつつあり、 取引市場での価値はほぼ0.. 安価な下級茶の “混ぜ物” の茶葉として粗末な扱いをされていました。

平成後期、在来茶は取引の対象外となり 卸売市場から完全消滅、 改良品種茶が市場を完全に占有。 一般に流通することが無くなったことで、 消費者は当然のことながら 在来茶の存在さえも知らない若手茶生産者も..

そして、在来茶の価値や魅力を伝えきれる生産者・茶商工業者は 全国においても ほぼ皆無でした。

·

·

2006年、30歳で脱サラ、うきは市に移住。知り合いなどいない、農業の経験も 茶の知識もまったくない中での就農。

移住した当時、茶畑を管理してくれている地域の方はいても 専業で働く⼈はいなかった。 元々 ⽗も他に仕事を持っていたため、 茶畑の直接的な作業には従事していなかった。 身近に栽培技術を教えてくれる存在はいなかった。

時間を見つけては 市内の他の茶農家を⼿伝いに⾏き、茶の生産栽培の知識や技術を体当たりで身に付けた。

就農しての最初の10年間、茶園に蔓延る雑草との闘い。

雑草の生長著しい夏場、畝間は当然のこと、つる性植物が茶園全体を覆いつくした。

荒廃しつつあった広大な在来茶園を 10年かけて再生。

一人で栽培管理を行わなければならないため、機械化。茶園全体にトラックや管理機械が乗り入れられるようにもした。

·

·

茶の生産 栽培に関しての知識 経験は皆無、 茶に対しての先入観、固定観念など一切無かった。

ただ、同業者からの常識の押し付けや 固定観念を押し付けられることは頻繁にあった‥

「 〝在来〟げな金にならんめーもん (茶樹を) 全部ぶった伐ってしまえ!」 と 同業者が多く集う場で言われたあの出来事は 一生忘れることはないだろう。

その屈辱感‥強烈な悔しさが 前に進む強い原動力となった。

何事においてもそうだが、

時代の流れとともに古いものから 新たなものに 移り変わる時、

古きものは 否定されながら‥ 最後は 誰からも目を向けられず 気付かれず 静かに消滅していく。

〝在来茶〟がまさにそのような状況にあった。

荒廃しつつあった在来茶園の再生..茶の復興..茶業に従事し始めた当初、ただ荒れた茶園が存在していただけの、追いつめられ窮地にある状態を打破していかねばならない、いわば マイナスからのスタートだった。

■ 昭和40~50年代にかけて 日本古来の実生在来茶園から、生産性・均質性・外観に優れた品種茶「やぶきた」を中心とする改良品種への 植え替えや 新植が急速に進んだ。

茶の品種化は 品質と生産力を大きく飛躍させた その一方で、 単一品種への過度の集中は様々な問題を露呈することとなった。 香味の画一化、 産地の無個性化等の弊害が顕在化。同一品種への偏重に対する是正の動きが表面化した。

茶を均質化したことにより病害虫の多発化・防除費の増加を招き、 差別化し高品質・高価格で販売する目的による多肥栽培 (窒素過剰施用) の助長が 土壌環境を急速に悪化させ茶樹の生産力低下を招き、地下水の硝酸態窒素・亜硝酸態窒素濃度を著しく高め、池・湖沼の生物相に大きな影響を与え、飲料水にも影響が見られるようになった。 また、窒素肥料の過剰施肥は、二酸化炭素の約300倍もの強い温室効果のある〝亜酸化窒素〟の発生源ともなり、深刻な地球環境問題であるオゾン層を最も破壊する原因物質でもあるのだ。 近年の国内外での日本茶ブーム・高級志向の高まりも相まって、 窒素過剰施用の影響によって引き起こした平成期以降の深刻な水質汚染問題の事実は 伏せられ 軽視され、重大な環境問題として茶業界は 認識・問題視出来ずに、未だ 解決・改善には至っていないのが現状だ。

福岡県内において 在来茶を主力生産するのは唯一の存在、 全国でも生産者はごく僅か、 価値を失った在来茶に関する情報など インターネット上にもほとんど無かった。

... 時流に逆らう逆転思考。

〝 世間の注目を浴びなくなったもの、 世間の常識の反対側に“成功”がある 〟

ゼロベース思考で 常識や先入観にとらわれず事実に焦点を当て、経験の集積の中から新しい価値を自由な発想で生み出せると思った。

今でこそ 稀少価値は高まり その存在も広く知られるようになったことで、 以前は数えるほどだったECサイトでの在来茶を取り扱う店舗数も 近年の国内外における日本茶ブームに乗じて急激に増加。 存在価値0だった茶が 貴重・高価値・稀少価値高い茶へ変貌。 洗練されたデザイン、高級感・ラグジュアリー感溢れるウェブサイトやパッケージ、 一般消費者の方が手の届かないような異常な価格設定で値付けされた商品も見受けられるようにもなってきたが、 在来茶の本質的な価値を理解できている事業者はごく少数だと思われる。 もしくは皆無かもしれない。

自然交雑で生み出された“種”.. 実生で育った自然本来の在来茶の魅力や 本当の凄さ 大切さは、 日々直接 生産に携わらなければ見えない.. 感じ得ないものであり、 世の中の当たり前とは まったく別の角度の視点から 見えない事を見ようとしなければ見えないものであるからだ。

昭和末期から平成期にかけて、 日本茶としての評価は地に落ち 茶業界から見向きもされず馬鹿にされ “時代遅れ” の茶として 取引市場から排除された 日本古来の貴重な在来茶。

既存茶生産者が気づくことさえなかった可能性を、市場に見放され規格外となった茶に見出し、 新たな視点と切り口で付加価値を与え、業界の常識に逆らい 耐え抜き乗り越え 長年かけてその稀少性と価値を高め 伝え広めてきたという自負がある。

何千年もの永い時の中で自然交雑を繰り返し生み出され、様々な貴重な野生種の茶樹が混生する 楠森堂「実生在来茶園」。

千数百年もの間、日本人がずっと飲み親しんできた在来茶の味を守りたい、この貴重な茶園をなんとか後世に残したい、昔ながらのお茶の味わいをたくさんの方に味わってほしい‥という想いから、荒廃しつつあった在来茶園.. 価値を失い 全国から消滅しつつあった在来茶を 現代ではマイナス評価されてしまうことを逆の視点から捉えなおして価値転換、 創造的復興に取り組んできました。

生産者河北 幸高 Yukitaka Kawakita河北家28代目

◇ 建久元年・祖先が豊後·日田から浮羽の地に入り「36代目」/ 山北の地に移り「28代目」-

1975年(昭和50年)生まれ。福岡県筑紫野市出身。

2006年(平成18年)30歳でサラリーマンを辞め、うきは市に移住。農業の経験もお茶の知識もまったくない中、父親の実家である楠森堂でお茶の生産を始める。

現在、茶3.5ha・米80a・柿30aを生産。

妻と一男一女の4人家族。

国登録有形文化財「楠森河北住宅」敷地内に自宅を建て居住(文化財の母屋には父である河北家27代・宣正氏が在住)。