楠森堂のお茶の歴史

酸性の土壌が生んだ

お茶づくり

楠森堂のお茶づくりは、今から約二百年前。江戸時代末期にまで遡ります。

現在茶園のある大野原台地(浮羽町山北地区)一帯は、火山灰の酸性土。

熊本・阿蘇山。

現在の阿蘇山ができる 遥か前.. 約27万年前、14万年前、12万年前、9万年前、 “4回” の大規模な噴火を起こし、 特に4回目の約9万年前に起きた噴火 (阿蘇4噴火) は 日本列島の歴史の中で最も規模が大きかった〝破局噴火 (巨大カルデラ噴火)〟で 地下の大量のマグマが地上に放出されました。 その影響で地下に大きな空間ができ、阿蘇山は山体が崩壊、それを埋める陥没が起き、九州の中央部・熊本県阿蘇地方に位置する 世界最大級の大きさを誇る 阿蘇カルデラ (東西約17km、南北約25km、面積約350k㎡) が形成されました。

その際に発生した大規模な火砕流は 数時間ほどで九州の北半分を焼き尽くしたと言われています。

大野原台地の土壌はその 9万年前の 阿蘇4噴火 による堆積物 (大火砕流) で形成されたもので、酸性の強い土壌のため 農作物が育ちにくく 人が暮らしていくには極めて厳しい地域でした。

そんな中、河北家21代・河北太郎衛門 永重(~1819)が当主の時代に、この地で雇用を創出するため、地域の多くの人たちとともに土地を切り拓き、酸性土でも育つ「茶」を植えたのが始まりと伝えられています。

楠森製茶場の

誕生

1923年(大正12年)。河北家25代目当主・河北 俊義(旧 山春村〈現 浮羽町〉村長)が 楠森製茶場を創設し(※豊富な水資源を活用。製茶場の動力源は〝水力〟)本格的にお茶の生産を始めました。 茶栽培先進地の静岡県から茶の技師を招き、当時の先端技術を積極的に取り入れ 機械の増設や改良に努め、1933年(昭和8年)には農林省指定の模範工場に選定されました。

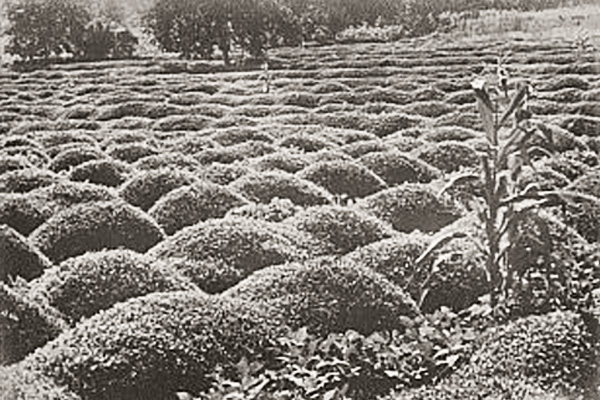

当時の栽培面積は十町歩(約10ha)。そのうち玉露茶園二反歩(県農事試験場委託試験地)、県指導茶園五反歩、県指定採種茶園七反歩など、県の試験茶園としても活用されていました。

最盛期には栽培面積を最大十二町歩 (12ha) にまで広げ、単独所有での茶園の規模は、県内はもとより国内茶生産地のなかでも最大級の栽培面積を誇っていたといいます。

また製茶業のほかに、農林業、酒造業(清酒・焼酎を生産)を営み、地域の人々の雇用を創出していました。

戦後

戦後の高度経済成長期になると、多くの人が外に働きに出始め、さらに農作物全般の品種改良や栽培技術が進むことで収穫時期が変化。 早春の農閑期の仕事を作り地域を豊かにするための茶の生産、 手の空く時期に茶の生産に携わるという形態が続けられなくなりました。

また、茶の試験場・研究機関( 現・福岡県農林業総合試験場 八女分場 )が八女・黒木に新設されたことが機となり、方向性の齟齬も生じつつあったことで統括人材が流出。 他の生産地では品種化や設備の近代化が急速に進むなか、従業員の高齢化や後継者の問題もあったことから、楠森堂は品種化や設備の更新も行われないまま縮小の一途をたどりました。

しかしそのことが、結果的に、今では全国的にも極めて希少となった「在来種」の茶園を現代まで残す結果を生んだのです。

そして、今

現在の栽培面積は最盛期の半分以下の面積4ha。

そのほぼ全てが国内では極めて希少な日本古来の「実生(みしょう)在来茶園(在来種の茶畑)」です。

楠森堂の在来茶園の面積は、国内に現存する在来茶園のなかでも最大規模であるといわれています。

これには自然の恩恵によるところも大きく、楠森堂のある福岡県・うきは市は今もなお、上水道の設備を持たず(2019年現在)、豊かな地下水を抱く水のまち。さらに降り積もった火山灰は長い歳月を経て、天然の肥料となり、植物の育ちにくい土地から、ミネラルを豊富に含む肥沃な土壌へと変貌を遂げました。

この恵まれた大自然の中で、偶然にもこの地に残った在来茶を、次世代へとつなげていく取り組みを楠森堂は続けています。

また、最近では200年前に建てられた土蔵でひと夏寝かせ、熟成させた「蔵出し煎茶」を発売したほか、在来茶の茶葉を用いたジェラートや和菓子など、地元ショップさんとのコラボ商品も開発しています。

世代・国を問わず、楠森堂のお茶を愛してくださる方々のお手元にお届けできるよう、在来茶の栽培に取り組んでまいります。