楠森堂ブログ

「日田どん」の愛称で親しまれる相撲の神様、平安時代の河北家の祖先。最近よく話題に♪

昨日の新聞の三面記事に日田どんの話題が。

平安時代、京で行われた後三条天皇の相撲の節会(天覧相撲)に召しだされ優勝。以後、30年以上優勝し続け、日本一の相撲の記録を作りました。現代でも永季は“相撲道の神”としてたたえられ、大分県日田市の日田神社に祀られています。

その「日田どん」の愛称で親しまれる相撲の神様「大蔵永季(ながすえ)」は、私から遡ること42代前の平安時代の河北家の祖先。最近よく話題に取り上げられます。

テレビでも永季の話題が… チューリップの財津和夫さん&コメディアンの財津一郎さんも(遠~い)親戚 !?

昨年あった思いがけない出来事。

「日田どん・大蔵永季」の話題をBlogで度々発信していたのをたまたまネット上で見つけられたようで、

“タケモトピアノ “のCMでお馴染みの 俳優 財津一郎さんのご親戚から突然メールを頂き、

NHKの人気番組「ファミリーヒストリー」で、バンド「チューリップ」のリーダー 財津和夫さんが特集されることになり、財津家と河北家の共通の祖先、平安時代より豊後国日田郡(現・大分県日田市)を治めていた「日田大蔵氏」の話題が取り上げられるとのご連絡をいただいたことがありました。

———————————

『NHKファミリーヒストリー』(2016年9月8日 放送済み)

「財津和夫~熊本藩士の誇り 新天地を切り開く~」 午後7時30分~午後8時15分

———————————

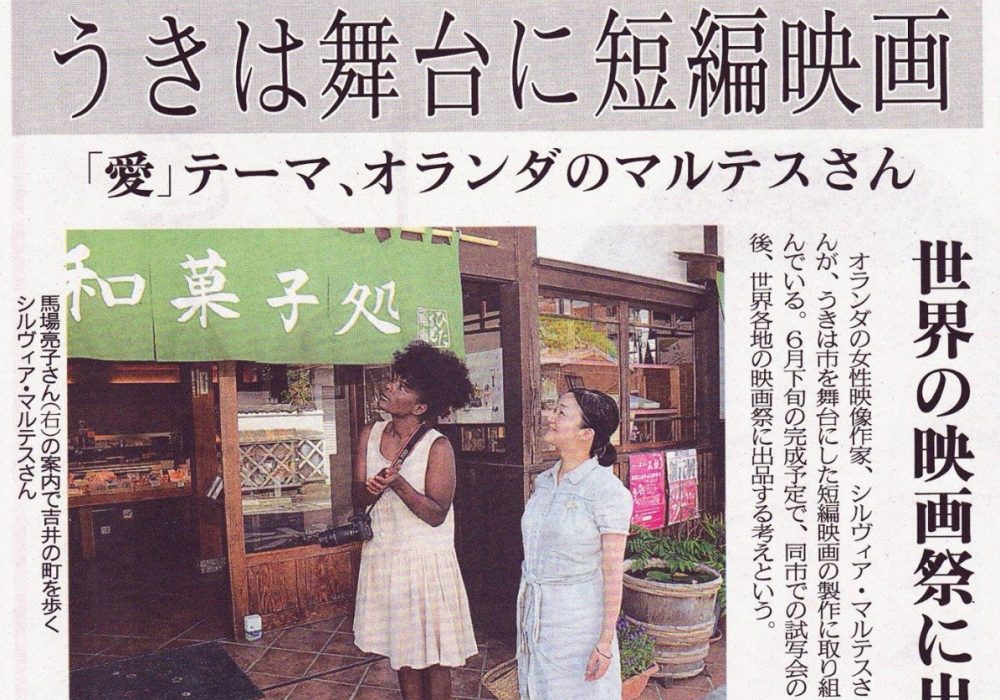

【大分合同新聞】

【西日本新聞】

——————————————————————————

【動画】

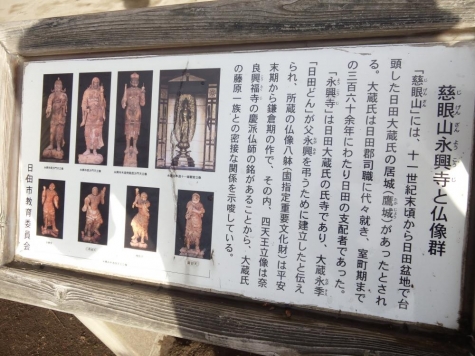

✜ 慈眼山永興寺 ・ 日田市 ✜

——————————————————————————

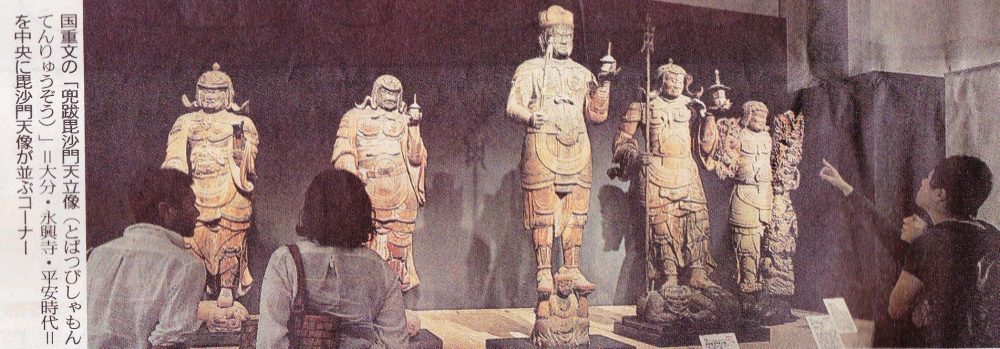

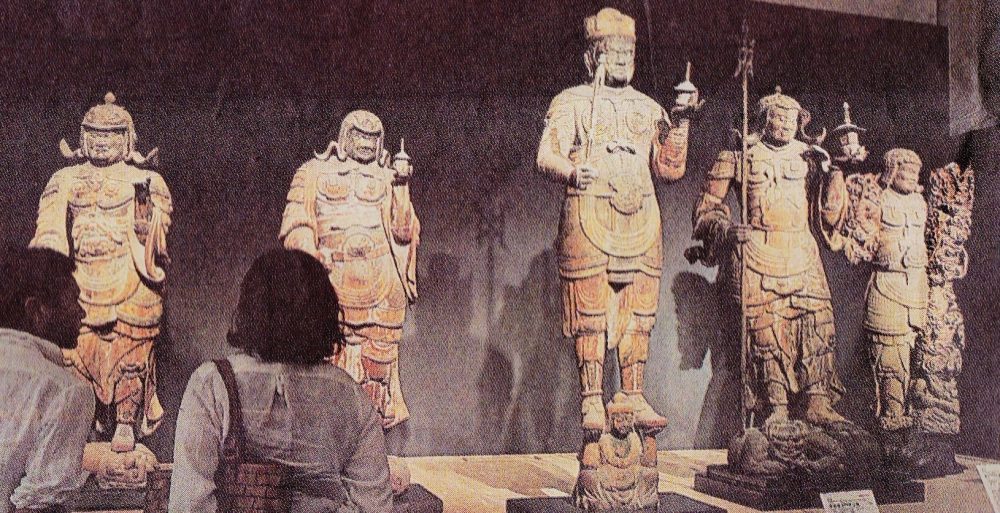

【 国指定重要文化財「兜跋毘沙門天立像」(永興寺蔵) 】

延久3年 (1071) 永季が16歳のとき、後三条天皇の京の 相撲の節会 (せちえ) に召され初めて上洛するときに、自分の等身大の毘沙門天 (びしゃもんてん) を造立した像が現在も安置されています。

——————————————————————————

〝国重文「兜跋毘沙門天立像」を寄進した人物は36代前の祖先〟

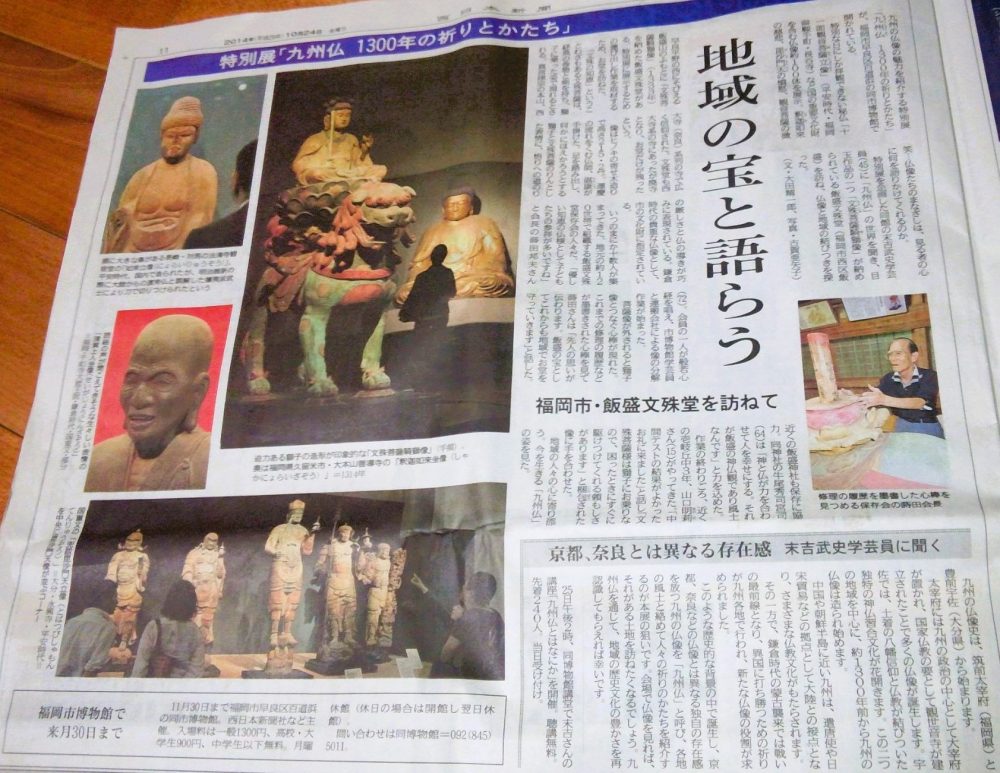

2014年 (平成26年)、

福岡市博物館で 『 九州仏 1300年の祈りとかたち 』展 が開催されました。

·

大分県日田市・永興寺 (ようこうじ) に伝わる『兜跋毘沙門天立像【※10世紀 制作】』も展示されました。

·

永興寺は、私達 河北家の祖先に当たる日田大蔵氏の菩提寺。

そして、

この毘沙門天を寄進した「大蔵永秀」は、私から遡ること 36代前 (平安時代) の河北家の祖先。

▶〚 59代 大蔵永秀 | 95代 河北幸高 〛

··

··

❑ 福岡市博物館 ❑ 『 九州仏 1300年の祈りとかたち 』展

▼「西日本新聞」掲載記事 (2014年/H.26) ▼

大分県日田市・永興寺 (ようこうじ) に伝わる『兜跋毘沙門天立像【※10世紀 制作】』

【 国指定重要文化財「兜跋毘沙門天立像」| 永興寺蔵 】

昭和の初め、

この仏像が 解体修理された際、

曾祖父 河北俊義 もその永興寺を訪れました。

解体された毘沙門天立像の内側に墨筆で

『 文治三年 (1187) 五月二十八日 大蔵永秀 生年三十五 』

12世紀初期の私たち河北家祖先の一人が書き残した 銘文。

その文字の鮮やかさは、

まるで昨日書いたのではないかと思えるほど印象的だったそうです。

曾祖父 · 俊義も、

新しい木札に “ 年月日と何代の孫 ” と墨書で署名し、

修理が終わったときに、

その立像の胎内に封じ込めたそうです。

··

··

【 国指定重要文化財「兜跋毘沙門天立像」| 永興寺蔵 】

延久3年(1071)「永季 (ながすえ)」が16歳のとき、 後三条天皇の京の相撲の節会(せちえ)に召され初めて上洛するときに、自分の等身大の毘沙門天(びしゃもんてん)を造立した像。

——————————————————————————

✜ 楠森堂 Blog ✜

◈ 42代前 (平安時代) の河北家の祖先、相撲の神様 “ 日田どん (大蔵永季) ”

⇩ ⇩ [tap] ⇩ ⇩

kusumoridou.com/blog/相撲の神様/大蔵永季

——————————————————————————

··

··

【95代続く河北家の系譜】

ご興味のある方はこの中から “日田どん” 大蔵永季を見つけてみてください(^^♪

始まりは神話時代へとさかのぼります…

·

河北家最初の先祖は、神武天皇の兄「三毛入野命(みけいりののみこと)」とされています。

三毛入野命から十三世の孫を妙憧鬼と言い、豊州肥鷹(現・大分県日田市)を領しました。

·

1妙憧鬼 ⇒2妙覚鬼 ⇒3鬼王太夫 ⇒4鬼満太夫 ⇒5鬼元太夫 ⇒6鬼福太夫 ⇒7鬼藤太夫 ⇒8鬼孝太夫 ⇒9鬼当太夫 ⇒10鬼善太夫 ⇒11鬼徳太夫 ⇒12鬼泉太夫 ⇒13鬼神太夫 ⇒14鬼国太夫 ⇒15鬼松太夫 ⇒16鬼竹太夫 ⇒17鬼一太夫 ⇒18鬼山太夫 ⇒19鬼丸太夫 ⇒20鬼石太夫 ⇒21鬼光太夫 ⇒22鬼文太夫 ⇒23鬼康太夫 ⇒24鬼寧太夫 ⇒25鬼健太夫 ⇒26鬼熈太夫 ⇒27鬼興太夫 ⇒28鬼烈太夫 ⇒29鬼順太夫 ⇒30鬼銅太夫 ⇒31鬼竜太夫 ⇒32鬼中太夫 ⇒33鬼延太夫 ⇒34鬼宗太夫 ⇒35鬼顕太夫 ⇒36鬼勇太夫 ⇒37鬼麟太夫 ⇒38鬼連太夫 ⇒39鬼人太夫 ⇒40鬼春太夫 ⇒41鬼万太夫 ⇒42鬼藏太 ⇒43鬼鸖太夫 ⇒44鬼隆太夫 ⇒45鬼友太夫 ⇒46鬼仁太夫

⇒47永弘(号 鬼弘太夫)初めて日田氏を名乗り、日田大蔵氏の始祖とされています。

文徳天皇の仁寿3年(853年)- 延喜10年(910年)まで初めての日田郡司を勤め、大原八幡宮(大分県日田市)を建立した人物。また、二百数十歳まで生きたという逸話も ⇒48永宣(号 鬼宣太夫) ⇒49永種(号 鬼熊太夫) ⇒50永將(号 鬼臨太夫) ⇒51永利(号 鬼相太夫) ⇒52 永興(号 鬼監太夫)

⇒53 永季(号 日田鬼太夫)“相撲の神”大蔵永季(おおくら ながすえ)1056-1104

⇒54宗季(号 新太夫) ⇒55季平(号 次郎太夫) ⇒56髙塚(号 日田冠者) ⇒57永平(号 日田五郎) ⇒58永宗(童名 夜力王、新太夫) ⇒59永秀(号 日田次郎) ⇒60永隆(号 日田三郎 のちに 隈ノ上三郎)1208年没 ⇒61永忠(号 隈ノ上八郎)1240年没 ⇒62永純(号 隈ノ上三郎) 1223年没 ⇒63直純(号 隈ノ上八郎)1237年没 ⇒64直隆(号 隈ノ上四郎) 1294年没 ⇒65隆眞(号 隈ノ上五郎左エ門)1274年没 ⇒66秀隆(号 隈ノ上三郎)1305年没 ⇒67敏髙(号 隈ノ上五郎右エ門尉)1319年没 ⇒68永髙(号 山北四朗)1369年没 ⇒69永則(号 山北五郎)1354年没 ⇒70永政(号 山北四朗)1372年没 ⇒ 71 直政(号 山北四朗)1395年没 ⇒72永行(号 山北五郎)1411年没 ⇒73武久(号 山北七郎) 1440年没 ⇒74武髙(号 山北四朗)1490年没 ⇒75賢髙(号 山北四朗)1507年没 ⇒76永光(号 山北四朗)1519年没 ⇒77永郷(号 興左エ門)1528年没 ⇒78鑑髙(号 清右エ門)1553年没 ⇒79鎭元(河北甚三郎 但島守) 1579年没 ⇒80統俊(河北弥八郎)1637年没 ⇒81永胤(河北甚助)1620年没 ⇒82永久(河北惣三郎)1656年没 ⇒83永通(河北四兵エ)1686年没 ⇒84胤陟(河北太右エ門) 1713年没 ⇒85永貞(河北八兵エ)1757年没 ⇒86永長(河北藤兵エ)1676年没 ⇒87永栄(河北与左エ門)1808年没 ⇒88永重(河北太郎右エ門)1819年没 ⇒89永邸(河北惣三郎) 1839年没 ⇒永孝(河北八兵エ)1868年没 ⇒91永栄(河北俊蔵)1890年没 ⇒92永胤(河北俊義)1939年没 ⇒93永親(河北俊弼)1992年没 ⇒94永重(河北宣正※父) ⇒95 河北幸高※私

~ 楠森堂の四季 『竹垣のある風景』 ~

◆ 一月

◆ 二月

◆ 三月 ~壁結(かべゆい)/ 三百年続く、竹垣修復伝統作業~

◆ 四月 ~桜~

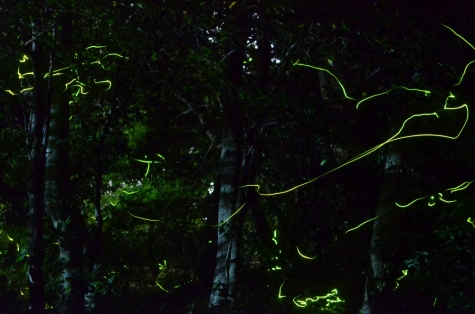

◆ 五月 ~楠森堂内を流れる水路に蛍が乱舞~

![34395124_649350718737366_2320567870796333056_n[1]](/assets/blog_old/20190129210742fces.jpg)

◆ 六月 ~初夏・田植え~

◆ 七月 ~夏本番・台風襲来~

◆ 十月 ~壁結準備、竹の伐り出し作業・稲刈り~

◆ 十一月 ~紅葉・蔵開き~

◆ 番外編

![34477858_184914565543341_3568947810990555136_n[1]](/assets/blog_old/201901291857228fas.jpg)

![35155893_247614732654924_2902623445068021760_n[1]](/assets/blog_old/2019012918572503es.jpg)

![34805367_1110152459132708_6175029942095446016_n[1]](/assets/blog_old/20190129185724292s.jpg)